日立建機の再生事業

日立建機の再生事業とは

日立建機の再生事業は、すでに半世紀以上の長い歴史を誇る。

2024年に再生事業を集約した播州工場で事業を推進する菅原道雄が、その取り組みの概要とお客さまに提供できる価値、そして資源循環の観点から見た意義を語る。

菅原 道雄

部品・サービスビジネスユニット再生事業部

事業部長

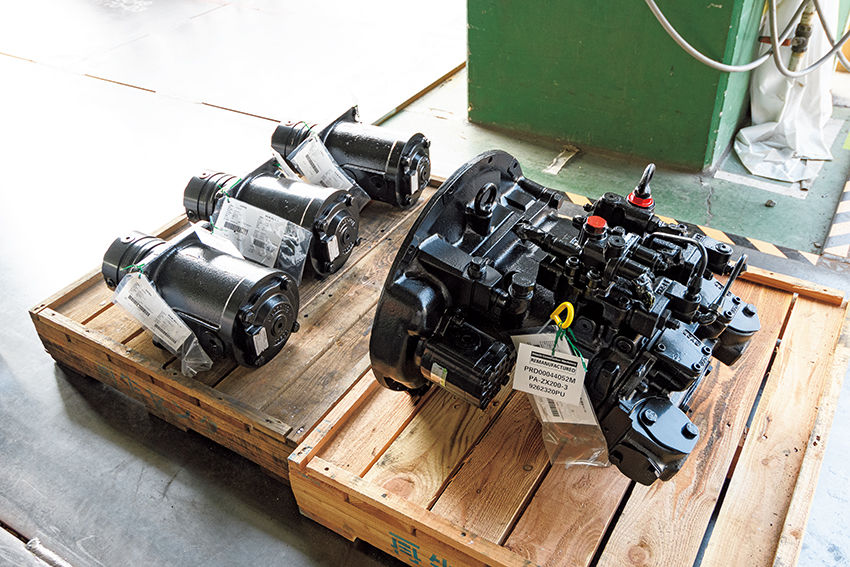

再生事業は、機械の修理に際し、お客さまの現場を止めないために始まった取り組みです。使用済みの部品を加工・修理し、再び使用できる状態でストックしておくことで、部品交換におけるリードタイムを大幅に削減してきました。お客さまが再生部品を選ぶメリットは、新品同等の保証が付与されていながら価格を抑えられ、部品交換時の休車時間が低減できることです。さらに、壊れる前に部品を交換することで、機械をより長く使うことができます。お客さまは新品の部品と再生部品をニーズに応じて選べますが、再生部品を好んで選ばれるお客さまも少なくないと感じています。その背景には、環境保護への意識が高まっているお客さまや施工現場の増加があります。再生部品を使用することでCO2排出量を抑制し、環境負荷を低減させるとともに、循環型社会の実現に寄与することができます。もとは、お客さま満足度向上から始まった取り組みですが、こうした社会的要因もあり、今後ますます需要は高まると考えています。また、再生部品としての役割を全うしたうえで、二度目の再生ターンを迎える部品もあります。国内のお客さまからの再生部品の返却率は90%を超えており、資源循環に寄与できていると実感しています。

再生事業は当初、茨城県にある土浦工場と常陸那珂工場で行っていましたが、両工場の移動に時間がかかることや、ニーズの高まりを受けて生産量が増えたことから、2024年10月より播州工場(兵庫県加古郡)に事業を集約しました。播州工場が立地する地域は、調達先企業も多く、技術交流を深められる点もメリットです。播州工場を拠点に、今後は技術・技能の向上やラインアップの拡充、海外展開の強化によって再生事業を拡大し、2030年には売上を1.5倍に高めることをめざしています。

| PUとは |

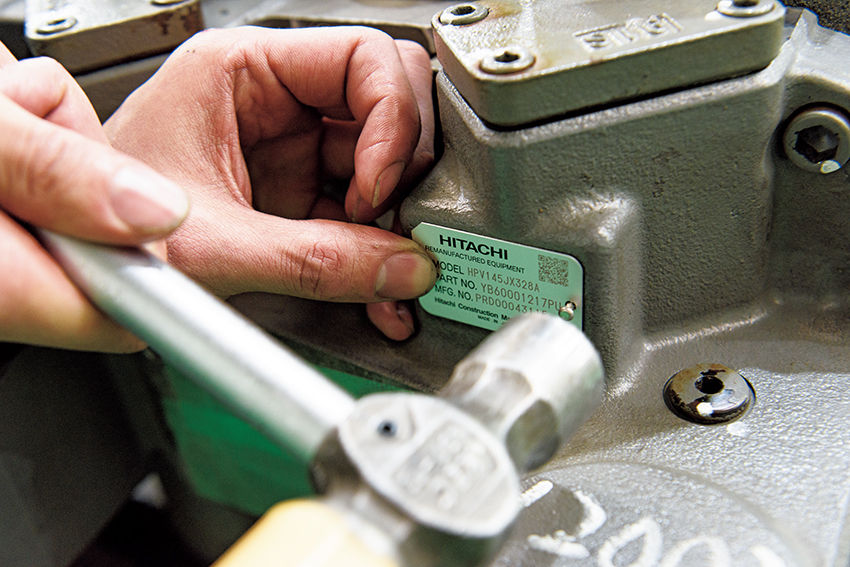

Preventive Unitの略で、再生部品の部品番号の末尾には「PU」の2文字がつけられている。現在はシリンダやポンプ、モータなどが中心だが、エンジンやフロントガラスなどの再生も行っている。信頼性の高い日立建機の再生部品は、国内外のお客さまから高い評価を得ている。

| 再生事業のあゆみ |

| 1966年 | Preventive Unit(PU)サービスを確立。 |

| 1971年 | 日本国内7カ所のサービス工場を部品再生工場として運用開始。 |

| 1998年 | 機器事業部の再生課を立ち上げる。 |

| 1999年 | Preventive Unit(PU)品として、土浦工場の機器事業部で内作油圧ポンプと油圧モータの再生事業を開始。 ヘキシンドアディプルカサ(インドネシア)にて部品再生事業を開始。 |

| 2000年 | 油圧シリンダとエンジンを PU品の品目に追加。 |

| 2001年 | 協力会社との協働によるエンジン本体および補機類の再生事業を開始。 すべてのエンジン再生部品を部品センタからサービス部門へ供給できる体制を整える。 日立建機(オーストラリア)にて部品再生事業を開始。 |

| 2003年 | 日立建機(上海)[現日立建機販売( 中国)]において部品再生事業を開始。 |

| 2005年 | 土浦工場の機器事業部とサービス部門で再生センタを設立。 サービス部門の政策在庫を再生センタに集約。同時に再生品の在庫管理、受発送業務を部品センタに移管し、拠点から部品と同様のルートでの受注が可能となる。 |

| 2012年 | 日立建機ザンビアにて部品再事業を開始。 |

| 2017年 | マフラフィルタの再生事業を開始。 常陸那 珂工場に超大型機のシリンダ再生設備を導入。 中小型機からEX8000まですべてのクラスのシリンダの再生を日本で行うことが可能に。 再生事業のグローバル化を本格化。 |

| 2018年 | 資源循環技術・システム表彰の経済産業省産業技術環境局長賞、リデュース・リユース・リサイクル推進協議会の会長賞を受賞。 タタ日立コンストラクションマシナリーにて再生事業を開始。 |

| 2020年 | 世界的な再生部品の需要の高まりに応えるため、常陸那珂工場の再生工場を拡張し、再生部品の生産量およびラインアップを増大させる。 |

| 2021年 | 日立建機インドネシアにて再生事業を開始。 |

| 2022年 | 再生推進部から再生事業部化。 日立建機南部アフリカにて再生事業を開始。 |

| 2023年 | 日立建機トラックにて再生事業を開始。 |

| 2024年 | 土浦工場、常陸那珂工場の再生設備を播州工場に集約・統合し、オペレーションを開始。 |

文/斉藤 俊明 写真/小島 真也