拝啓・現場小町

拝啓・現場小町 Vol. (29)

各方面の現場でイキイキと輝く活躍する女性にその醍醐味や将来の目標などをインタビュー。

宮大工 ・ いろは工舎 小松優喜さん

福岡県北九州市出身。伝統文化と環境福祉の専門学校を卒業後、2022年にいろは工舎へ入社。2級建築士。長崎県の重要文化財、旧英国領事館・門番所の保存修理工事や、沖縄県にある世界遺産、首里城の復元工事をはじめ、寺社や古民家などの施工に携わる。

宮大工の仕事は私の天職です!

佐賀県武雄市に拠点を構える「いろは工舎」は、主に国宝・重要文化財の保存修理工事を手掛ける宮大工による建設会社だ。釘や金物を使わずに建物を構築する「木組み工法」をはじめとする伝統的な技法を用いた工事を行い、若手への技術継承にも力を注ぐ。

同社で働く小松優喜さんも、伝統の継承者として期待される一人だ。現在は「墨付け」(木材に加工のための目印や線などを記す作業)を中心に、加工などの技術にも磨きをかけている。

「幼いころからものづくりが好きで、小学生のときは大工になりたかった」という小松さんが宮大工の道を志したのは中学生のとき。修学旅行で法隆寺などの寺社仏閣を巡る中で、年齢も国籍も違う人たちが建物に魅了される姿を見て、「人に感動を与える建物に関わる仕事がしたい」と心を決めた。

初仕事は長崎の洋館の床板の補修。腐ったり虫に喰われたりした部分をくり抜き他の木材を埋め込む「埋木(うめき)」を皮切りに、最初から実践的な仕事を任されてきた。

「仕事は親方のやり方を見て真似て、覚えていくという昔ながらの方式。道具や機械の使い方は教えてもらえますが、体格が違うので同じようにいかないんですよね。だから『同じ仕上がりをめざすならこうかな?』と何回も試して、自分に合った仕事の仕方や道具の使い方を身につけてきました」

4年目のいまも初めて取り組む仕事は勘をつかむまで悩むという。だが、「難しい壁にぶつかっても、乗り越えたときの喜びと楽しさがたまらないんです!」と小松さんは目を輝かせる。

古い建物の解体時に、接合部分などの仕組みから得られる学びが多いのも、宮大工の仕事の面白さだ。

「材料をつなぐ『継手(つぎて)』にもいろいろな組み方があったり、地盤の沈みに合わせて仕上がりの高さが微妙に調整されていたり。昔の職人も当時の状況に合わせて臨機応変に対応しているんですよね。『傷んだ材料を取り替えておしまい』ではなく、その仕組みや想いも残したい。修復を通じて先人の知恵や意思をつないでいけることも、この仕事のやりがいです」

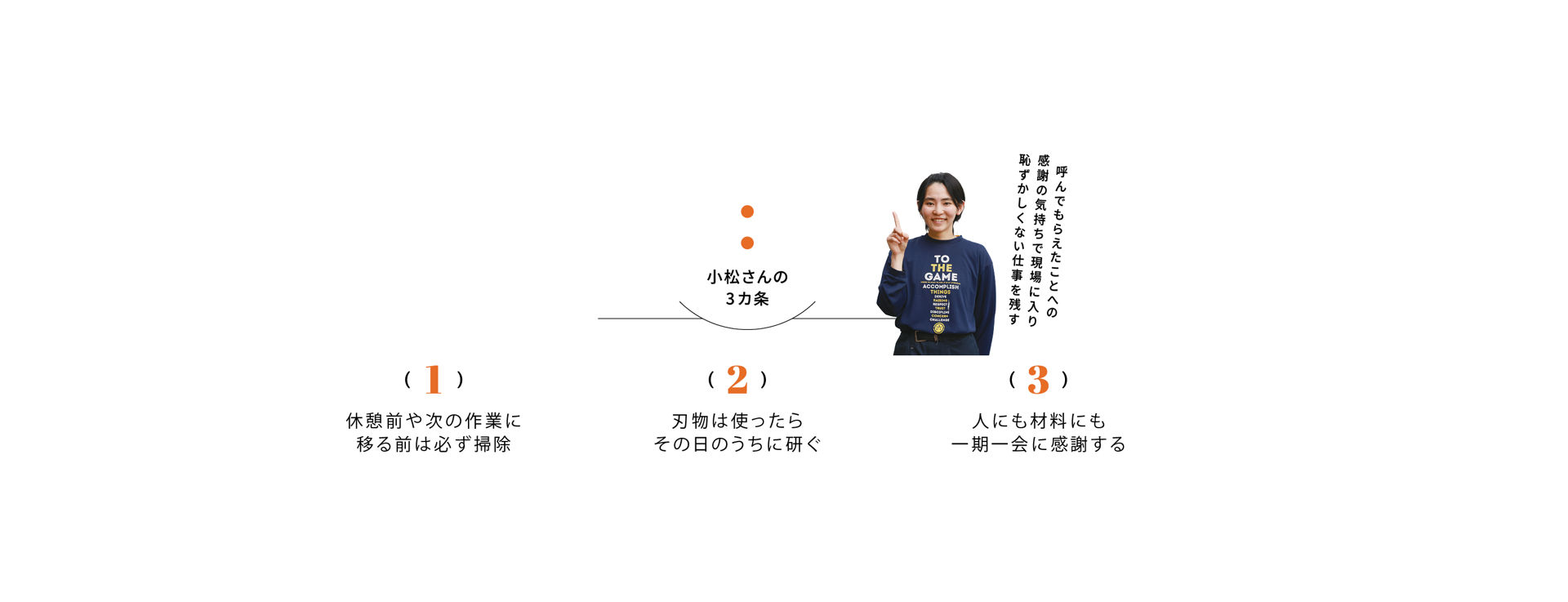

修復をした職人の名前は建物の歴史とともに「棟札(むねふだ)」に残る。だからこそ「後世に残しても恥ずかしくない丁寧な仕事をしたい」と小松さんは語る。将来の目標は親方を越える宮大工になって、「女性なのに」という概念をなくすことだ。

「いまは宮大工の世界でも、機械を活用すれば性別も年齢も関係なく仕事ができる時代。自分が頑張ることでその証明をして、『女性なのにすごい』ではなく、ただ『すごい』と言われる空気をつくっていきたいです。そのことが将来的に女性の大工や宮大工が増えるきっかけになれば嬉しいです」

国宝 重要文化財 木工主任技能者

いろは工舎 一瀬 元宏さん

やる気にあふれた人。仕事が丁寧かつ自ら学ぼうとする意識が高く、飲みこみも良いので信頼して仕事を任せられる頼れる存在です。設計やCADのスキルもあるので、会社として請けられる仕事の幅も広がっています。

文/編集部 写真/松隈直樹