Solution Linkage 通信簿

【Solution Linkage Assist 編】 株式会社新井組【岐阜県高山市】

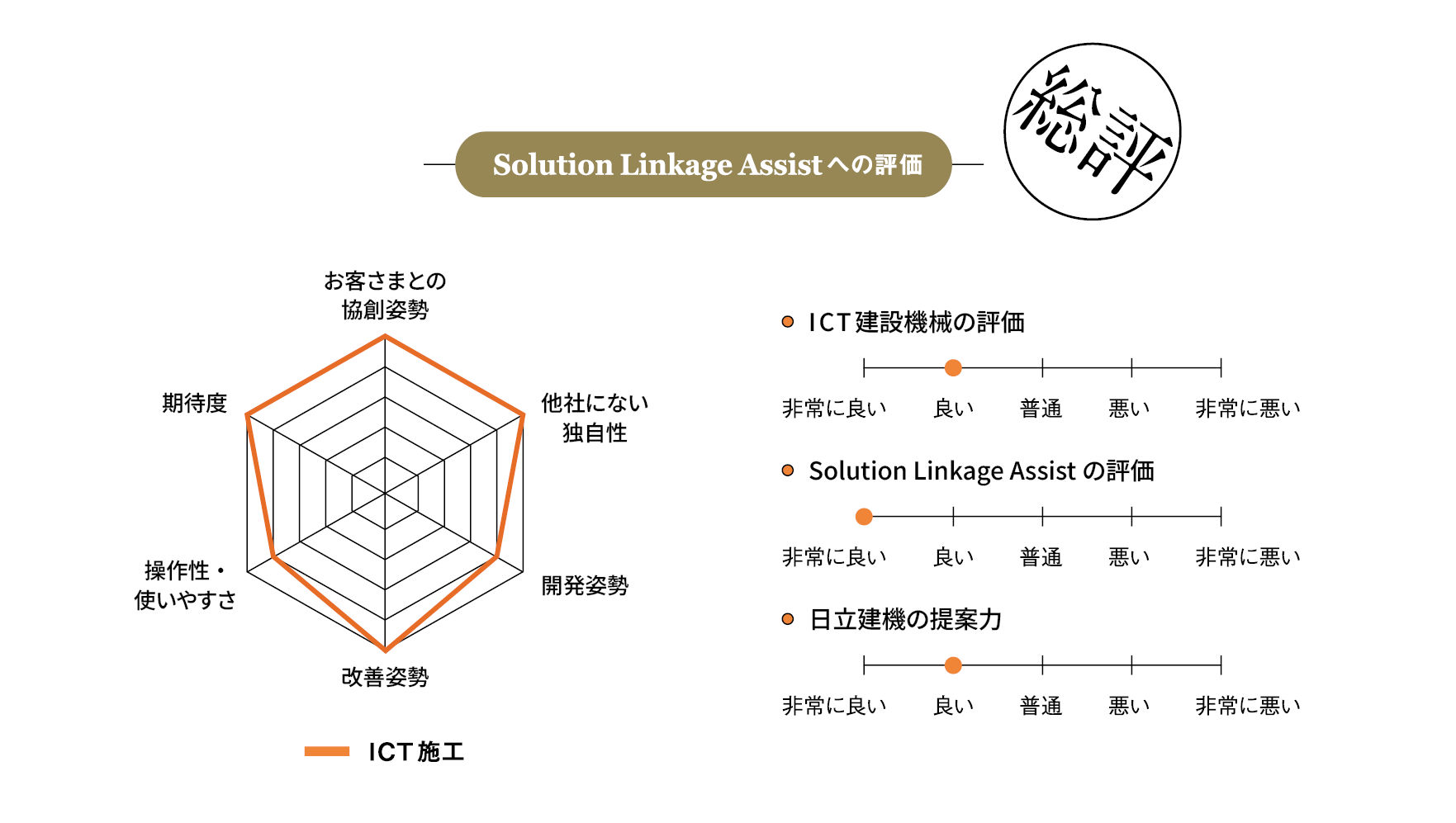

日立建機のICT・IoTソリューション「Solution Linkage」を導入したことで

現場はどう変わったか、経営にどんな影響を与えたか――。お客さまの評価をレポートする。

ー 今回のポイント ー

I CT活用で得られるメリット |

危険な作業を回避するために |

災害復旧や維持・改修工事増加で |

営業課 課長

稲越 崇氏

会社として、課題の一つが若手の育成です。学校ではそれほど詳しくICTを教えてくれません。新入社員教育やインターンシップでは、まず使って測って興味を持たせること。人を育てるカギはそこだと思います。

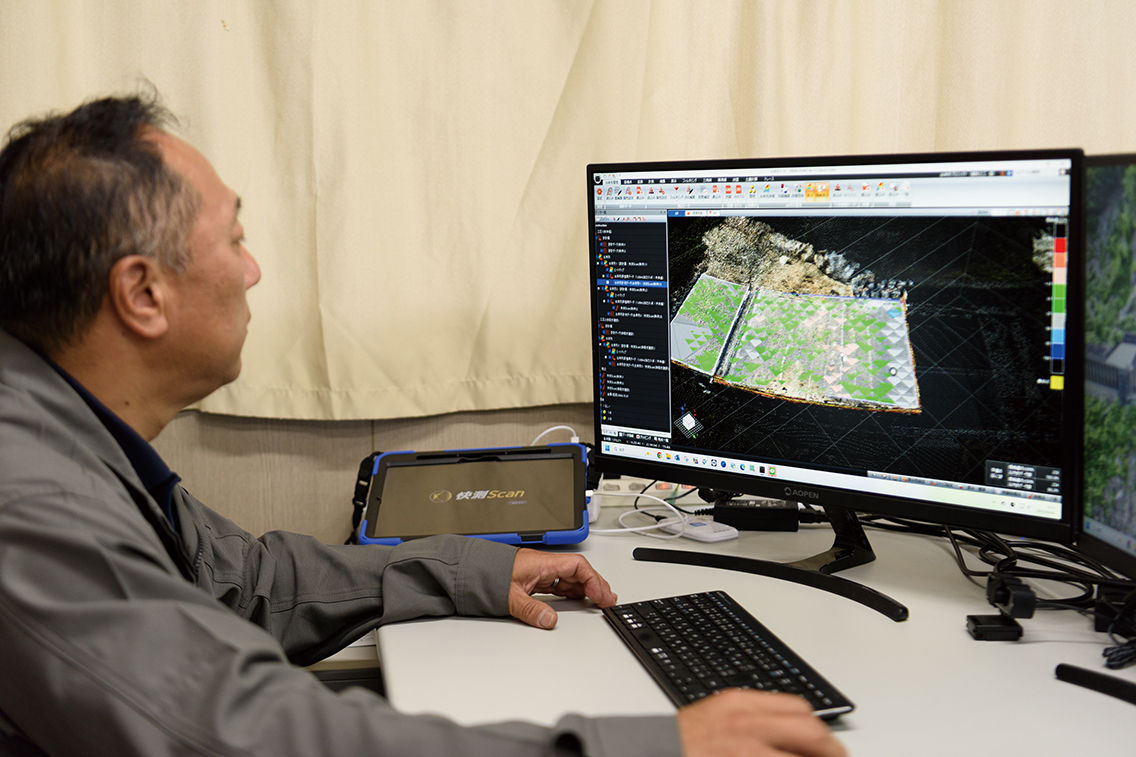

送電線も含めて施工現場の現況を3 Dモデル化

I C Tで実現する現場の安全確保と心配事の解消

岐阜市と富山・高岡市を結ぶ国道156号は、沿線に合掌造り集落で有名な五箇山や白川郷などがある人気の観光ルートだ。岐阜県高山市に本社を構える新井組は現在、この国道156号の道路改良工事を手掛けている。

現場は岐阜・高岡間のほぼ中間、御母衣(みぼろ)ダムに近い福島地区。かつては「福島歩危(ほき)」とも呼ばれた交通の難所で、今もダム湖に沿ってカーブやトンネルが連続する。新井組が現在進めているのも、旧トンネルの老朽化に伴いつくられた新トンネルへ接続するために、スノーシェッドを撤去する工事だ。

「現場は険しい地形でしたし、真上には送電線が通っています。そこでまず行ったのは現地の3Dモデル化でした」と振り返るのは、新井組でICT施工の推進役でもある営業課 課長の稲越崇氏。ドローンやレーザースキャナなどで地形を測量するだけでなく、空中を横断する送電線までも3次元で再現し、現場の現況を完全3Dモデル化、その後の施工管理にフル活用している。

新井組がICT施工に取り組み始めたのは2010(平成22)年ごろ。2017年には国土交通省の「i-Construction大賞」で優秀賞も受賞した。現在では設計データの2D→3D作業も完全内製化、新井組にとってICTの活用はごく当たり前のことになっている。

社員に危険な作業をさせたくない

将来に期待するのは遠隔化・自動化

今回の工事では、落石の衝撃を和らげるためスノーシェッド上部に土砂を載せる作業も含まれている。この工程にICT施工が適用された。導入したのは日立建機のSolution Linkage Assist。追尾型のトータルステーションから得られた位置情報を基に自動制御する、ミニショベルPATブレードマシンコントロール仕様機で、熟練者でなくとも正確な敷きならしが可能になる。

「傾斜のあるスノーシェッドの上での作業となりましたが、マシンコントロールの精度には満足しています」。そう語るのは、現場の責任者である川上尚樹氏。ここでは急斜面の掘削もあり、遠隔操作の導入も検討した。「準備期間がなかったこともあり、今回は断念しました。日立建機にはいろいろ試してもらったのですが」(川上氏)。

この現場をサポートしているのが、日立建機日本中部支社のICT推進グループ。飛騨支店高山営業所とともにSolution Linkage Assist の導入支援のほか、細かな相談事やトラブル対応にもあたっている。「ある程度工程が見えたら、早め早めに相談しています」という川上氏がまず声をかけるのが、高山営業所の森谷尚平。「連絡があれば必ず伺う。フットワークの軽さは大事です」(森谷)。一方、ICT推進グループの原田真理子は「お客さまのご理解が深いので、新しいことに取り組む場合でも進行がスムーズですね。私たちが学ぶことも少なくありません」と、両社の良好な関係がうかがえる。

稲越氏も川上氏も、次に見据えるのは遠隔化・自動化だ。日立建機でも遠隔ソリューション対応油圧ショベルを提供しているが、対応するのは中型油圧ショベルのみ。2人が望むのはコンパクトな建設機械への適用である。「最近は災害復旧や維持・改修の仕事が多く、そういう工事はここ同様現場の条件が厳しい。危険な場所で社員に作業させたくありませんから」(稲越氏)。

稲越氏は中部地方整備局認定のICTアドバイザーでもある。「数年前まではあちこちに呼ばれて講演したり相談に乗ったり。その後は各地にICTアドバイザーが誕生したので依頼は減りました。では飛騨地域でICT施工が普及したかというと……」と稲越氏は現状を残念がる。

国土交通省がi-Constructionの推進を掲げてから間もなく10年。ICT関連の情報やノウハウは広まり、補助金などを活用すれば初期投資のハードルも下がっている。それでも中小規模の建設業では、本格的に取り組む会社はそう多くはない。「結局は『人』なんです。自分でやってみて、メリットを実感しないと続かない。いいことづくめで使わない手はないんですけどね」。本格的なICT施工が難しいなら、例えば出来高管理だけでもICTを使えば、見やすくてかつ省力化できるはず、と稲越氏。

もちろんICTは目的ではなく手段である。「今回の現場で現況を3Dモデル化したのは、何より安全に作業するため。遠隔化や自動化をめざすのもそれが目的ではなく、現場での心配事を減らすためです」(川上氏)。目的を定めて課題を見出し、それを解決するために挑戦する。日立建機とタッグを組んだ新井組のそんな取り組みこそ、本来の建設ICTの姿かもしれない。

工務部 係長

川上 尚樹氏

新しい取り組みには想定外のトラブルや不具合は付き物。それをメーカーと私たちとで現場で頭を突き合わせながら一緒に解決する。日立建機とはそういう関係ができています。まさしくパートナーですね。

取材・文/斎藤 睦 撮影/小島真也