2050 年までにバリューチェーン全体でのカーボンニュートラル実現に取り組む日立建機。

中でも電動建機は建設工事などの現場においてCO₂排出量を減らすことが期待される。

日立建機は2023 年10月、そうした電動建機の市場投入および普及拡大のためのプロジェクトチームを設置した。

その部門長である日比克吉にプロジェクトの現在地と描く未来について聞いた。

新事業創生ユニット ゼロエミッション

ビジネスモデル構築プロジェクト 部長

ZERO EMISSION EV-LAB 所長

日比 克吉

オープンイノベーションで取り組む電動建機の普及拡大

日立建機は製品開発および生産工程の両面からカーボンニュートラルをめざしています。製品開発では、2010年度を基準年としたCO₂排出量を2025年度に22%削減、2030年度に33%削減という目標を掲げました。

この目標を達成するためには、電動建機の市場投入と普及拡大が重要な役割を担います。日立建機ではすでに3機種のバッテリー駆動式ショベルを開発、販売を開始しています。そうした電動建機の普及拡大を本格的に推進するために組織されたのが、私が部門長を務める「ゼロエミッションビジネスモデル構築プロジェクト」です。ビジネスモデル構築といっても、扱うテーマは多岐にわたるため、当部門は営業や品質保証、生産技術、アフターサービス、デジタルトランスフォーメーション(DX)など多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されています。さらに開発や設計、営業、アフターサービスなど他部門とも密接に連携しています。

普及拡大に向け課題はいくつかありますが、そのうちの一つが使い勝手です。エネルギー(燃料や電力)の供給方法や連続稼働可能時間に違いがあるため、お客さま側の使い勝手を左右するのは運用面。中でも優先的に取り組まなければならないのは充電インフラの整備です。例えばバッテリー駆動式ショベルでは、現場の条件や環境次第で充電設備が必要になります。その場合、十分な稼働時間を確保するため、最適なタイミングでの充電をマネジメントするソリューションも必要です。

電動建機という新しい領域におけるソリューションの開発やビジネスモデルの構築は、当社だけではなく社外のパートナーとのオープンな協創なくしては成し得ません。2024年5月に開所した研究拠点「ZERO EMISSION EV-LAB」は、そうしたパートナーとの交流の場にもなっています。ここでは電動建機や充電設備など実機による確認もできるので、社内外を含めてアイデアを生み出す場として活用しています。

普及拡大をめざす上で、もう一つ大きな課題は経済合理性です。電気自動車と同様に電動建機はバッテリーが高価なためエンジン機との価格差も大きい。製品価格低減に加え、運用面等の製品ライフサイクル全体でのコスト低減にも取り組みます。一方、環境省および国土交通省、経済産業省が進める建設機械の電動化に対する補助金制度は、電動建機を検討するお客さまにとって大きな後押しになります。補助金は、GX建機認定を取得しているバッテリー駆動式ショベルはもちろん交付対象ですが、可搬式充電設備もそれらの製品とセットで購入いただけると交付対象となりますので、普及拡大に向けてこの制度を積極的に活用していきたいと考えています。

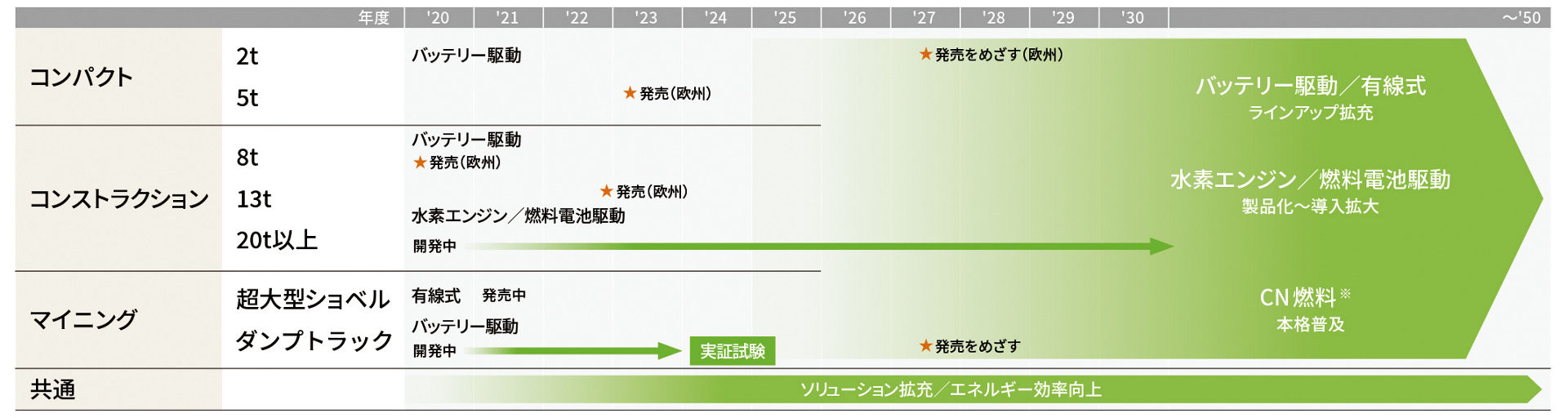

電動建機の開発・普及拡大はカーボンニュートラル実現への手段の一つにすぎません。お客さまのニーズや抱える課題は多様です。当社としても電動建機だけでなく代替燃料への対応や水素、燃料電池など、新しい技術開発にも取り組みます。今後もマルチパスウェイかつオープンな取り組みで、カーボンニュートラルの実現をめざします。

2050年カーボンニュートラルに向けた環境配慮製品/ソリューションの開発ロードマップ

出典:日立建機グループ 統合報告書 2025

文/斎藤 睦 イラスト/水谷 慶大 写真/関根 則夫