株式会社久保田工務店

岐阜県揖斐郡揖斐川町

土岐 英夫 氏

会社概要

昭和24年に創業した株式会社久保田工務店は、岐阜県揖斐郡揖斐川町を拠点に、地域に根ざした事業を展開する建設会社である。 同社は土木事業や建築事業、地域振興事業を通じて、『住み続けたいまち、揖斐川町』を実現するため、リーダーシップを発揮しながら揖斐川町の発展に挑戦してきた。そして現在も、経営理念である『主体性のある人々が連携するまちづくり』を第一に掲げ、地域と共に発展することをめざして、建設業をはじめとする幅広い事業に取り組んでいる。

Solution Linkage Survey

トンネル工事で発生する掘削土砂をスマートフォンで素早く簡単に土量算出

今回、久保田工務店がSolution Linkage Survey(以下、SL-Survey)を採用したのは、岐阜県の「公共 防災・安全交付金事業(改築)他(債務)」である。国道303号線の岐阜県から滋賀県へのルートで西横山から坂内坂本に抜ける「(仮称)鉄嶺トンネル」の掘削工事で発生する土砂を、ストックヤードに運搬し土壌試験を行い、資材として活用できるように材料管理を行う工事である。「(仮称)鉄嶺トンネル」の施工現場付近では、近年大雨による土砂崩れや降雪による雪崩が発生しやすく、2023年度も2度の通行止めが発生した。この問題を解決するため、雨や雪の影響が少ないトンネルを開通し、生活網の安定化を図るために工事が進められている。

自走式クラッシャで実現した効率的な岩塊破砕

運搬する土砂の中には、粒径が大きい岩塊が混在していることがある。これらの岩塊はそのままでは再利用や運搬が難しいため、ふるい分けを行った上で破砕処理する必要があるが、ブレーカで細かく破砕していくには時間がかかることが課題であった。そこで今回レンタル導入したのが、自走式クラッシャZR950JCである。

まず、ブレーカを使用して岩塊をある程度の大きさに破砕し、その後ZR950JCを用いることで粒径を100mm以下まで加工。こうして処理された岩塊は、別の現場での資材として再利用可能となる。また、破砕後の土量についても後述するSL-Surveyを活用して正確に計測し、その日のうちに別現場への搬出を実現することができた。

「ZR950JCのクラッシャ能力は高く、岩塊の破砕時間を大幅に削減することができた。現場の作業効率が上がることで、迅速な資材再利用と運搬が可能になった」と土岐氏はいう。

多くの計測対象を最適な手段で土量算出

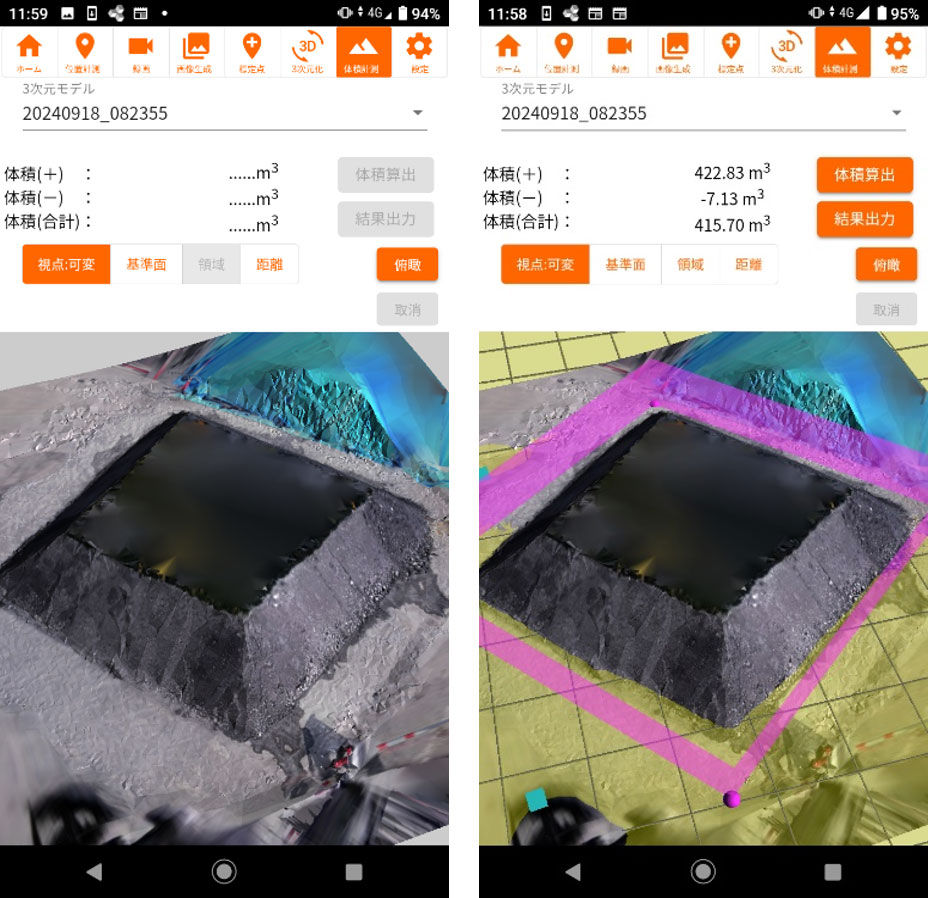

今回の現場を支えたもうひとつの技術であるSL-Surveyは、スマートフォンで位置情報を取得しながら計測対象を動画撮影することで土量計測ができるソリューションである。撮影した動画をもとにクラウド上で3次元データを作成し、土量計測や計測結果を出力ができる。他の計測方法とは異なり、丁寧に土山を整形する必要がなく、計測準備から土量計測までの時間を大幅に短縮することが可能である。

SL-Surveyを選定した理由について、土岐氏はこう語った。「今回の工事による計画土量は約22,000㎥だが、土は掘削すると密度がふけるため、実測では約30,000㎥以上になる。この土砂を日々掘削し、1つあたり約300㎥の盛土にまとめると、工期中に計測が必要な盛土は約100個になる。そう目算すると、最低でも週に1回、多いときは毎日計測が必要になるため、できる限り効率のよい方法を模索する必要があった。選択肢としては、これまで使用経験のあるTS(トータルステーション)やGNSSローバ(衛星測位機器)による計測も検討したが、TSは有効計測範囲が限られる最低2回は機器を移動させないと測定が完了せず手間がかかり、GNSS測量は機器レンタルが高コストであることが課題だった。ドローンを活用したUAV写真測量も計測に時間がかかりすぎるため、スマートフォンひとつで計測可能なSL-Surveyの導入を決めた」

土量算出における作業工数を大幅に削減

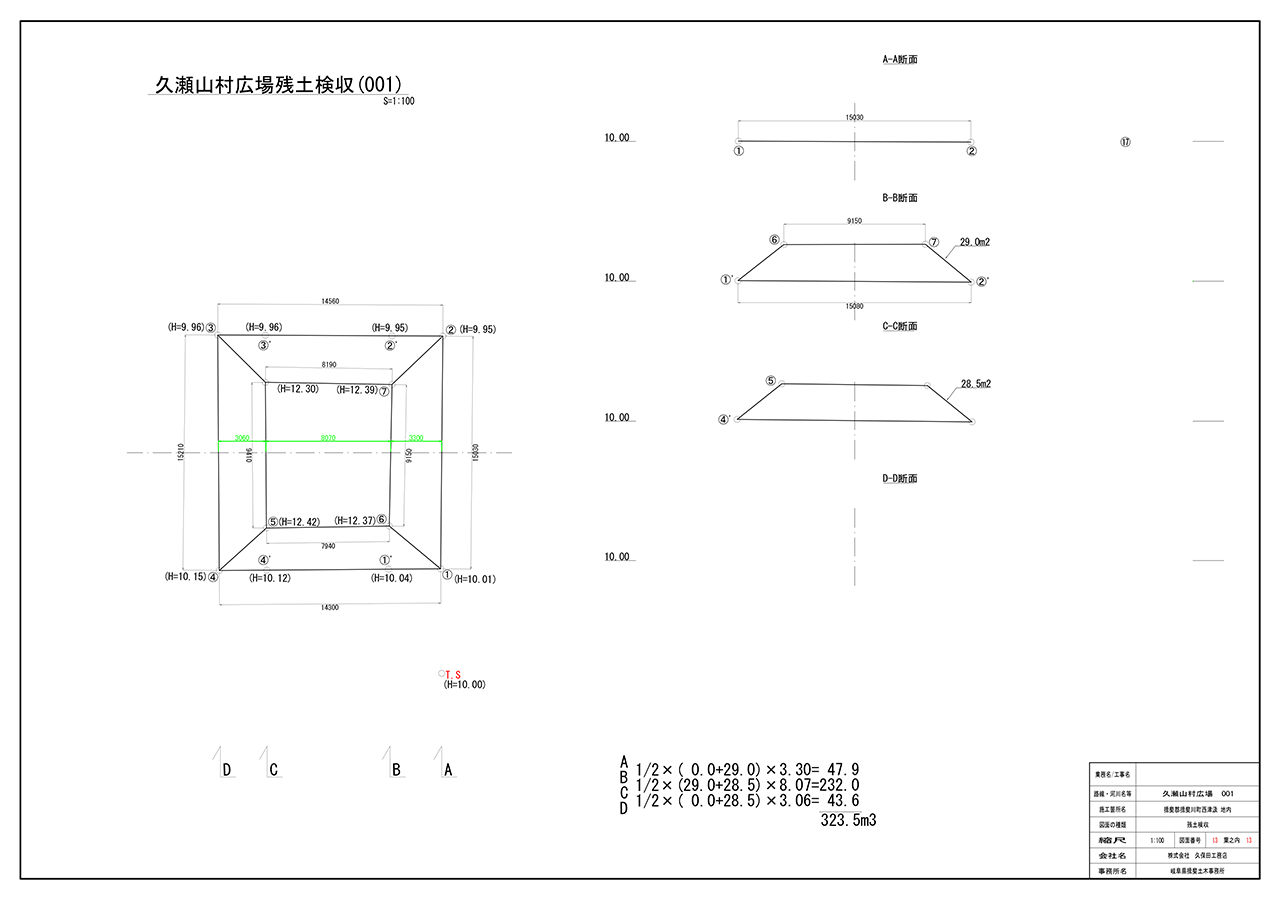

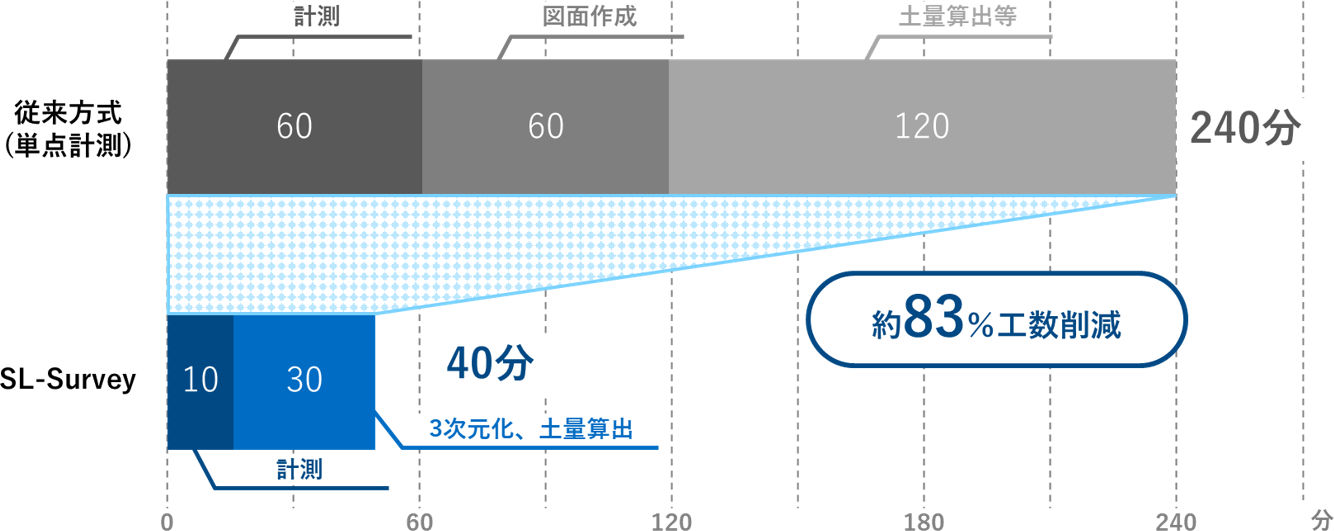

従来のTS等を用いた単点計測では、計測に2名で約30分、そのあと1時間ほどかけて図面を作成し、立体の土量を求めるのにさらに約2時間、トータルで約4時間と、1つの盛土の計測に半日近くかかっていた。

SL-Surveyでは1名で機材準備からスマートフォンによる計測で約10分、3次元データの作成から土量算出までが約30分で完了し、人も時間も大幅に削減することができた。約100個の盛土を計測することを考えると、トータルの時間の差はより顕著なものになる。「今回のような大量の土砂を計測する現場では、SL-Surveyほど最適なICTソリューションは他にないと実感している」と土岐氏は話す。

主体性のある人々が連携するまちづくり

今後ICTをどのように活用していくのかについて、土岐氏に話を伺った。「今回のSL-Survey活用にあたっては、最初に精度を確認するため、SL-Surveyの位置計測機能を用いて既知点上の位置計測を行ったが、既知点座標と大きな差はなく、あらためて手軽に測量が可能になったことに驚いた。今までの計測には測量知識を持つ人材が必要だったが、SL-Surveyは専門知識がなくても利用できるため、経験が浅くスキルがまだない社員でも活用できる。新たなICTソリューションの活用経験を得て、今後は社内におけるICT活用の幅がさらに広がっていくだろう」と導入後の手応えを話す。

現在、久保田工務店ではすべての現場でICTを活用している。国や県からのICT義務付けによる発注者指定型も増えており、業界としても積極的に取り組む方向である。杭ナビやレーザスキャナを多く活用しており、TSも併用している。建設システムのソフトウェアについてもサポート体制が手厚く、ICTを活用する環境が整ってきたと感じる。人材の確保が難しい時代になりつつあるが、今後も会社と地域が成長できるよう、コストを意識しながら利益を最大限に残すため、便利なツールを積極的に活用していく。

ICTを活用した効率的な業務運営と地域社会への貢献を両立する久保田工務店の姿勢は、建設業の新たな可能性を示している。今後も同社の挑戦に注目していきたい。