升川建設株式会社

山形県河北町

会社概要

明治元年(1868年)に山形県河北町で創業した升川建設株式会社は、およそ150年にわたり、土木、舗装、建築事業を中心に地域の生活を支えてきた建設会社である。同社は谷地道海橋や鳥海橋など多くの橋を施工したことから「橋の升川」と呼ばれ、公共事業を中心に総合建設会社として大きく飛躍してきた。現在は山形県のみならず、東北、関東地域一円に対応できる組織体制を整え、人材育成と技術の強化、工事用建設機械の整備・拡充などを続けながら、「和と誠」の精神をモットーに、「絶対安全」と「誠実な施工」に取り組んでいる。

隣接する複数現場へ土砂を運搬するダンプトラックの錯綜が課題

今回、升川建設が施工した「最上川上流大久保第一遊水地上流改良工事」は『最上川中流 ・上流緊急治水対策プロジェクト』の一環で、最上川の築堤盛土と護岸工事、ダンプによる盛土材の土砂運搬がメインの工事である。同プロジェクトは令和2年7月豪雨により甚大な被害が発生した最上川中流・上流において、国・県・市町村等が連携して河道掘削、堤防整備、分水路整備、遊水地改良などの取り組みを集中的に実施することにより洪水に対して氾濫を防止し浸水被害の軽減を図るものである。

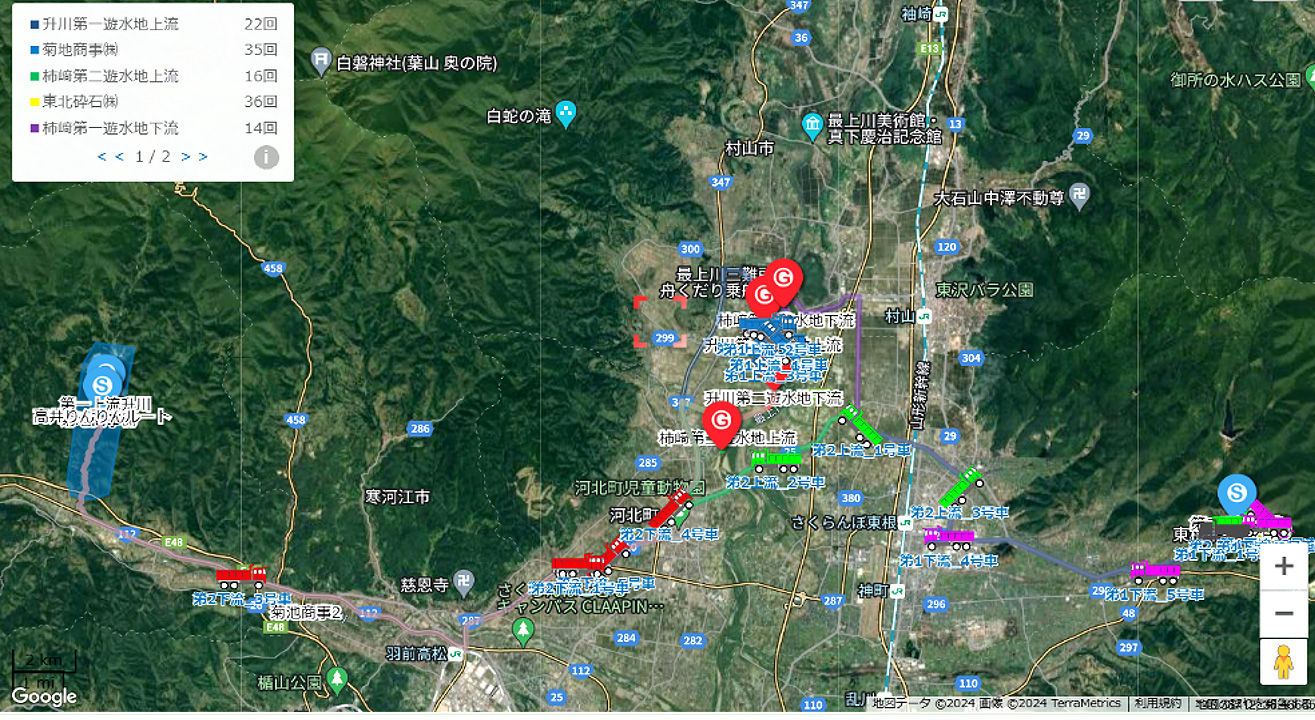

その事業範囲は広く、令和5年度は升川建設施工の現場を含め11現場(本工事となる大久保地区5現場と押切地区6現場)が隣接して施工を行っていることから、1現場あたり約3万㎥の盛土材搬入で付近を運行する工事車両の錯綜が課題であった。

着工にあたり、発注者である国土交通省の指示で、升川建設が代表となる11現場全体の安全を管理する安全協議会を発足。大久保地区の5現場では混雑解消のため土取場を東西2つに分け、現場への土の搬入口も別々にすることにしたが、土取場までの道幅が狭く、現場近辺も一方通行が多いため、どうしても錯綜が発生してしまう可能性を払拭できず、日立建機のダンプトラック運行管理ソリューションSolution Linkage Mobile(以下、SL-Mobile)の導入による『土砂運搬車両の見える化』を実施することとなった。

Solution Linkage Mobile

誘導員なしで現場の安全性を向上させたSL-Mobileの効果

SL-Mobileは、スマートフォンや車載専用GPS端末の位置情報を活用することで、工事車両の位置把握や現場の管理業務を効率化するソリューションである。スマートフォンタイプは専用アプリを起動するだけで、車載専用GPS端末タイプは工事車両のシガーソケットに差し込むだけで利用できる。今回の現場では、各ダンプトラックの運転者がお互いの位置を確認できるようスマートフォンタイプを採択し、課題の解決にあたった。

ダンプトラックに取り付けたSL-Mobile

このSL-Mobileの導入により、ダンプトラックの運転者および現場の作業員や管理者が、常に登録車両の現在地や運行ルートを確認できるだけでなく、事前に進入通知エリアを設定することでアラートが鳴り、ダンプトラックの到着タイミングを予測できるようになる。

「今回の見える化は十分な効果があった」と清水氏はいう。

「土場や堤防では普通自動車でも通りにくいほど道幅が狭く、すれ違い困難な場所が多かったが、各車両が出入り状況を把握できたことですれ違いを回避し、安全でスムーズな走行ができた。運転者によってはルートを外れてショートカットをする人もいたが、SL-Mobileでルートが外れたことがわかるため、そのたびに注意を促すことで、現場全体の安全意識向上につながったと思う。SL-Mobileを利用しなかった場合は現場の出入り口に警備員を1名、現場内のダンプを誘導する誘導員を1名配置する必要があったが、SL-Mobileを活用することによって誘導員の配置が不要となり1日あたり2名の人員削減につながった。」と導入後の手応えを話す。

運行状況の見える化によってボトルネックを解消、作業効率の向上へ

また、安全面だけでなく、作業効率の観点でも効果があったと清水氏はいう。「盛土現場ではバックホウ、転圧ローラ、ブルドーザの3名のオペレータで作業していたが、各オペレータにSL-Mobile端末を持たせることでダンプの到着時間が把握できるようになった。その結果、到着までの間に3人のオペレータ全員が別の作業に従事できるようになり、待ち時間を削減しつつ、適切な休憩時間の確保にもつながった。運行状況の見える化で作業のボトルネックが解消され、現場全体の作業効率が向上した。また、ダンプトラックの運転者においてもほかの車両の動きがわかるため、『今は土を積みに行ってもダメだ、先に昼飯に行こう』や『少し休憩時間をずらそう』など、それぞれが状況を見て判断することで、土場や現場での休止時間を最小限にすることができた」と清水氏は続ける。

ICT活用で成長する会社と地域

さらにこのプロジェクトの事業責任者や発注者である国土交通省からも「複数現場の安全管理の取り組みとして非常に良い事例だ」という評価を得たと清水氏はいう。「今回の事例からも、今後もすべての現場でICTを活用したいと思っているが、それにはやはりコストが問題である。現在のICTに関する予算枠では導入が難しい場合もあるため、今回のようなICTの好事例について発注者を含め関係者全員と共有し、導入を支える予算組みを実現できるよう、技術力をさらに磨き上げ、誠実な施工に取り組んでいきたい」

ICTのみならず、人材育成と技術の強化、工事用建設機械の整備・拡充など努力を続ける升川建設の活動は、建設業界の発展を見据えた取り組みとなっている。未来を見据える同社の活動に期待したい。