CEO メッセージ

LANDCROSはKenkijinの姿勢と行動を問い直す鏡であり、自らの意志で行動する力を呼び起こす旗印と確信しています。

代表執行役 執行役会長兼取締役 CEO

平野 耕太郎

日立建機グループは、現場が直面する多種多様な課題に真正面から向き合い、お客さまと共に最適解を導き出していく企業でありたいと考えています。その強い想いを象徴する言葉として、2024年7月に「LANDCROS(ランドクロス)」という新たなコンセプトを掲げました。LANDCROSは「豊かな大地、豊かな街を未来へ 安全で持続可能な社会の実現に貢献します」という当社グループのビジョンのもと、お客さまやパートナーと真に協創しながら、革新的なソリューションを提供したい想いを表す造語です。「LAND」は当社が関わるあらゆる大地を、「CROS」はお客さまに信頼されるオープンなソリューションを象徴しています。この言葉には、個では成し得ない価値を共に創り出し、未来を切り拓くという、当社グループの揺るぎない想いが込められています。

このコンセプトが生まれた背景には、現場が抱える課題の複雑化と深刻化があります。オペレータの技能継承が進まず、安全性の確保や生産性の向上が難しく、コストも上昇している、そして鉱山開発における環境配慮など、お客さまや当社が解決すべきテーマは広範かつ多岐にわたっています。もはや、性能や品質に優れた機械やサービスを提供するだけでは、お客さまの真の期待に応えることはできません。

だからこそ当社は、ConSiteによるサービスソリューションの提供にとどまらず、ICTの高度活用をはじめとする機械本体や情報技術による自動化・遠隔操作の進化、さらに他社製機械も含めたフリート全体の最適管理にまで踏み込み、現場全体の課題解決を一貫して担うパートナーとして、進化し続ける必要があります。

LANDCROSは、ブランドや機能の寄せ集めではありません。そこには、当社グループが長年にわたり現場で積み重ねてきた知見、磨き上げてきた技術力、そしてお客さまとの信頼関係が結集されています。これを次なる事業成長の原動力とするために、私たちは、その思想を社内外に真摯に浸透させ、実践として根づかせていくフェーズに入っています。

【LANDCROS を動かす力~ CEO の使命と組織の進化】

私はCEO として、最大の使命は単に経営戦略を描くことにとどまらず、当社グループ全体の価値観や行動様式を刷新しながら、未来を切り拓く「言葉」を創出し、組織に深く浸透させることだと考えています。LANDCROS は、その象徴です。この言葉の力で従業員の意識と行動が変化し、組織が進化していくことが、私たちがめざす変革の姿です。

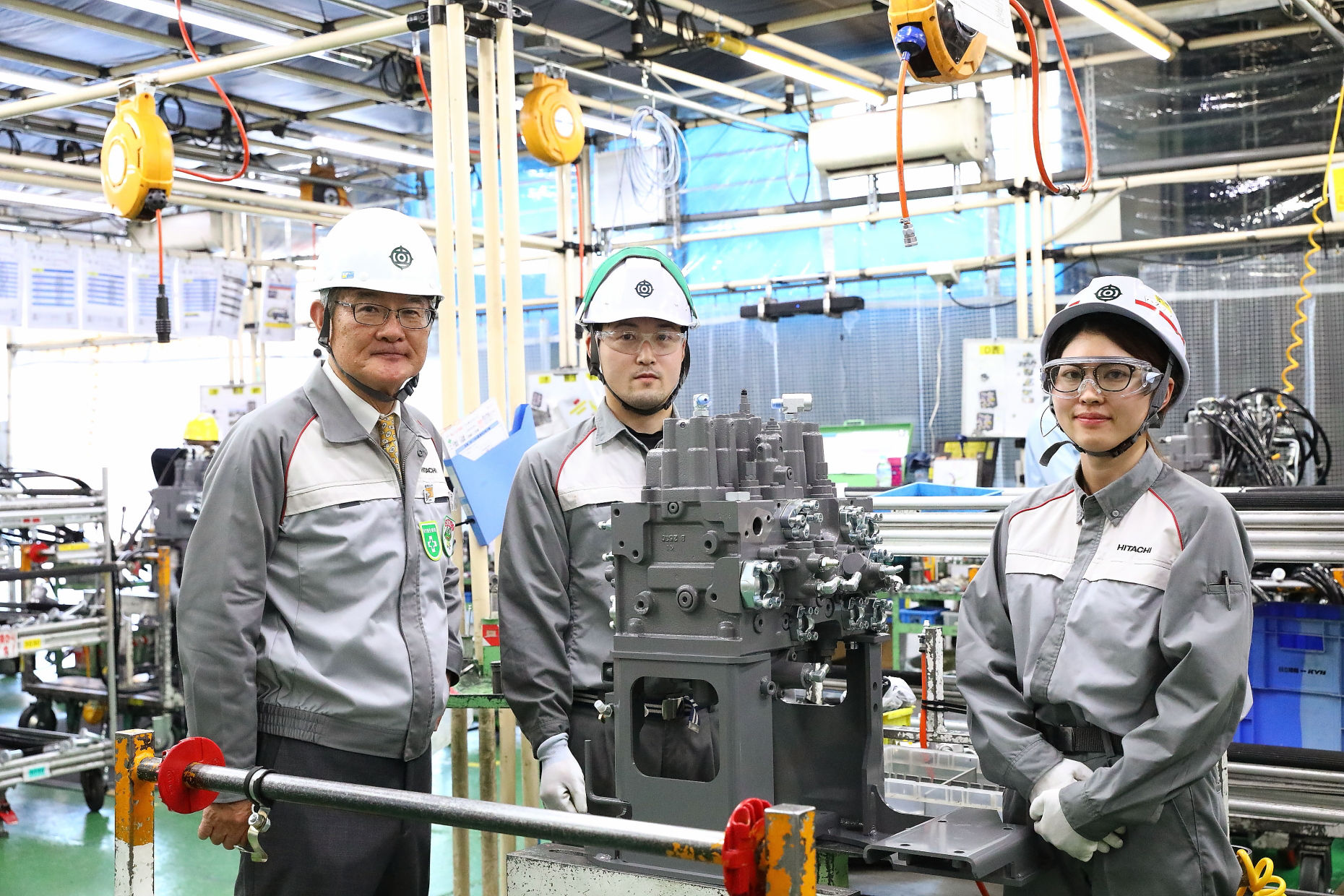

この言葉は、私ひとりの発想から生まれたものではありません。現場の声に耳を傾け、現実に真摯に向き合いながら、従業員と一緒に時間をかけて練り上げてきた成果です。CEO就任以来、私は一貫して従業員との対話を重ねてきました。その中で痛感したのは、「現場を通じて、現場に根ざしたソリューションを象徴する共通言語」の必要性でした。LANDCROSは、その問いへの答えです。今では営業・サービスにとどまらず、開発・製造・経営戦略など全社にLANDCROSの理念が広がっており、今後のさらなる活用が期待されます。

この思想を根付かせるため、当社は多面的なアプローチを進めています。世界最大の建設機械見本市「bauma 2025」に向けて、製品へのロゴ表示を進めてきた一方、社内研修やグローバル会議などを通じて、LANDCROSの意義と実践を繰り返し共有しています。こうした取り組みにより、LANDCROSは単なるスローガンではなく、「経営の言葉」として組織に浸透しながら、現場の行動を変えることが期待されます。

【スタートアップなどとの協創でスピード感を養う】

LANDCROSの思想は、社外との協創にも広がりを見せています。現在、スタートアップなどのテクノロジーパートナーと連携し、遠隔操作や自律運転、AI分析といった領域で複数の開発や実証試験を進めています。これらは単なる技術導入にとどまらず、従業員のスピード感を養うことでLANDCROSの理念を体現しながら、お客さまの期待に応える原動力となっていきます。当社は、こうした日々の実践を通じて、従業員一人ひとりが「自分の仕事がお客さまや社会にどう貢献しているか」を実感できる環境づくりに努めています。

LANDCROSは、私たちKenkijinの姿勢と行動を問い直す鏡であり、未来への新たな価値創造の旗印でもあります。企業の変革は、トップの意志だけでは生まれません。それを動かすのは、現場の従業員の理解と共感、そして「自らの意志で行動する力」です。私たちは、その“意志で行動する力”を呼び起こす想いをLANDCROSに込めました。そして今、組織はその力によって、確かな変革の歩みを始めています。

昨年の「統合報告書」においても述べたように、当社グループがさらなる成長を遂げるには、「変わるべきこと」として、経営のスピード感を上げることと、お客さまの意識変化への対応が課題と考えています。その対応策の一つとして効果を上げているのが、2022 年4月に踏み切ったビジネスユニット(以下、BU )制という大きな組織改革です。従来の縦割り構造では、開発・営業・生産の間に見えない壁が存在しており、情報の共有や判断の迅速性に課題がありました。これを打破すべく、製品別にBU を編成し、開発からコスト管理・生産・販売に至るまでを一貫してBU 長が担う体制へと変革しました。

【組織改革の根底は“人づくり”と“価値観の共有”】

この新たな体制のもと、私はBU長がお客さまや代理店の声を直接聞き、ニーズを即座に製品仕様や価格戦略に反映できるようになったことに、大きな手応えを感じています。たとえば、特定の機種で大量の受注があった際には、BU長が迅速に価格設定や生産スケジュールを判断・実行することで、スピード感ある対応を可能にしています。これはまさに、「現場が動かす経営」の実践です。

その一方、組織を横に広げることで、縦の専門性や機能が希薄化するリスクもはらんでいます。人財が固定化するリスクもあり、だからこそ私たちは“人づくり”に本気で取り組む必要があります。役員や執行役、理事といった上位層だけでなく、次世代の経営を担うリーダー人財に対しても、海外駐在や部門横断プロジェクトなどの機会を積極的に提供することにより、現場に根ざしながらも全体最適を考える力を育成する必要があります。今後はBUごとに人財の流動化をはかるため、社内ルール作りもしていく意向です。

こうした組織改革の根底で重要なのは、“価値観の共有”です。当社グループには、「Kenkijinスピリット」という世界共通の価値基準・行動規範があります。「Kenkijinスピリット」のもと、従業員がありたい姿を理解し、自ら考えて行動することが求められています。このため、言葉の壁を乗り越えて拠り所となる共通のキーワードとして3つのC、Challenge、Customer、Communicationがあります。変化の激しい時代にあっても、私たち一人ひとりが迷わずに判断し、行動するための“軸”となるものです。単なるスローガンではなく、日々の業務や現場対応のなかで、何を優先し、どのように振る舞うかを考えるうえでの拠り所となっています。

私は、多様な文化や宗教、カルチャーが交錯する時代にあってこそ、組織としての一体感が問われると考えています。約26,000人のKenkijinはビジョンを礎に、中期経営計画で進むべき方向性を明確にすることで、共通の価値基準・行動規範のもとに互いに協力しあい、切磋琢磨しながら仕事に取り組むことができています。たとえば、ラマダン期間中に勤務時間を調整する従業員を他の仲間が自然にサポートする姿勢には、当社グループがめざす“ワンチーム“としての強さが表れていると私は感じています。