自然共生社会の実現に向けて

自然共生社会の実現に向けた基本的な考え方

生物多様性への対応は気候変動問題と密接に関連する取り組み課題と位置づけられ、政府や投資家などから企業への対応要請が強まっています。

その一方で、日立建機グループの事業現場においては、生物多様性に配慮した取り組みを既に実践していますが、このような取り組みを社内外に積極的に発信し、生物多様性取り組みのさらなる推進につなげていくことが、重要だと考えています。

日立建機グループはこうした状況を踏まえ、2024年6月に日立建機グループの生物多様性対応の拠り所とする「生物多様性方針」を策定しました。

本方針の考え方を反映するアクションのひとつとして、日立建機と日立建機ティエラは環境省が推進する「生物多様性のための30by30※アライアンス」に参画しています。

本方針のもとに、今後も生物多様性対応を進めていきます。

| 生物多様性のための30 by 30アライアンス |

※30by30(サーティ・バイ・サーティ):2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復させる(ネイチャーポジティブ)というゴールに向け、各国が陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする国際的な目標

| 日立建機グループ生物多様性方針 |

1.コミットメント

- 日立建機グループが掲げるビジョン「豊かな大地、豊かな街を未来へ 安全で持続可能な社会の実現に貢献します」は、社会との共生を基盤とする私たちの姿を示すものです。このビジョンを踏まえ、当社グループの事業活動が生物多様性の恩恵に依存していることや、生態系に影響を及ぼす可能性があることを認識し、自然環境に配慮した製品開発や再生事業をはじめとしたサーキュラーエコノミーの推進などを通じて、自然共生社会の実現をめざします。

2.国際的な条約に基づく各国法令の遵守

- 生物多様性条約などの生物多様性に関する国際的な条約に基づく、森林の不法伐採禁止を含む各国の関連法令を遵守し、事業活動地域における生物多様性保全に努めます。

3.事業を通じた生物多様性への対応

- 設計・開発から生産・物流に至るバリューチェーン上において環境負荷低減に努め、サーキュラーエコノミーの推進およびネイチャーポジティブ実現をめざします。

- 製品寿命の長期化や「4つのR※1」視点に基づく部品再生事業などに積極的に取り組むことで、廃棄物の削減や新たな投入資源の抑制に努め、生態系への影響低減をめざします。

- ICT施工ソリューションの開発・提供に積極的に取り組むことで、生産性向上・工期短縮を実現し、温室効果ガスの低減や持続可能な林業経営などに貢献します。

4.事業と生物多様性との関わりの把握、影響の低減

- 生物多様性の損失を防ぐこと(ノーネットロス)を目標に、生物多様性保全のための優先地域を選定し、事業から生じる生物多様性を含めた自然への影響と依存関係、リスク・機会を評価し、適切な対応を進めていきます。加えて、2050年までにネットポジティブインパクト(生物多様性の代償措置による効果が生物多様性の損失を上回ること)の創出をめざすとともに、植林などの森林再生に取り組むことで生態系に悪影響を及ぼす森林破壊の防止に努めます。

- 生物多様性観点における優先地域で事業を行う場合は、負の影響を回避・低減・最小化した上で、それでも残る影響に対し代償措置を講じる優先順位(ミティゲーションヒエラルキー※2)の考え方を取り入れ、目標および指標を管理していきます。

5.ステークホルダーとのエンゲージメントおよび情報開示

- グループ従業員、調達パートナー、地域社会、NGOなどとの連携・対話を行い、生物多様性保全に関する取り組みの実効性を高めます。

- 本方針に基づく取り組みについて、積極的な情報開示を行います。

6.適用範囲と所管

- 本方針は、当社グループに加えて調達パートナーやビジネスパートナーにも賛同をお願いしながら進めます。

- 本方針の策定、変更については、取締役会で報告・承認します。

※1:4 つの R:Reduce, Reuse, Recycle, Renewable

※2:ミティゲーションヒエラルキー:長期的な展望のもと、自然への悪影響を最小限に抑えるための枠組み。まず影響を回避し、不可能な場合は自然への影響を低減するよう組織を導き、最後に悪影響を受けた地域や生態系を回復させる責任を果たすよう導く考え方

生物多様性への対応

日立建機グループは、「自然共生社会」をめざし、生物多様性方針を定めています。

企業は、大気、水、土壌といった自然から受ける恵みに依存しています。これらの恵みは生物多様性によって支えられていますが、その損失を食い止めて 維持・回復するために、日立建機グループでは「事業」と「自然保護に関する社会貢献活動」の両面から、生態系の保全に貢献できると考えています。

各拠点における取り組み

| 土浦工場における生物多様性調査 |

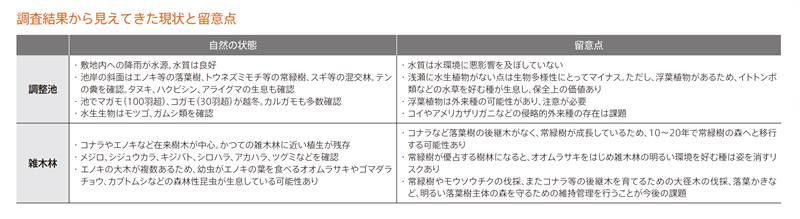

日立建機グループ生物多様性方針の中で、「事業と生物多様性との関わりを把握し、影響がある場合は低減をめざす」と明記しています。2025年3月、土浦工場における生態系がどのような状態で保存されているか、周辺環境に対してどのような影響をもたらしているかなどの現状把握を目的とし、関係各部門による協力のもと、外部専 門家とともに生物多様性調査を初めて実施しました。

今回の調査結果からは、土浦工場内の調整池および雑木林は、工場内であるにもかかわらず里山的な自然が残され、絶滅危惧種をはじめとした多様な在来種が生息する可能性が高いと考えられるため、 環境省「自然共生サイト※」に認定される価値を備えていると判断されました。調整池では集中豪雨などで水があふれるリスクがあることも考慮し、生物多様性の視点も踏まえた池底の土砂除去、雑木林では良好な状態で保存されてきた現状を若返らせる更新管理が必要との指摘がなされました。

調査結果からは、当社が事業を行う上でさまざまな環境的配慮を創業以来実践してきたことが証明されました。今回のような調査を重ねることで現状を正確に把握し、生物多様性対応に関するアクショ ンプランの策定などの施策を検討していく予定です。

※ 自然共生サイト:ネイチャーポジティブの実現に向け、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の 取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する取り組み

| 試験場での自然環境保全 |

北海道にある日立建機 浦幌試験場は1992年に設立して以来、地域特有のミズナラ林、湿生広葉樹林などの緑と自然を残しつつ、お客様に安心・安全で高品質の製品を提供するための重要な役割を担ってきました。試験場では、長期計画に基づいた森林保全活動を行っています。 事業活動を行う上で、敷地内の生態系へ与える影響を最小限に抑えるために自然環境調査を実施しています。浦幌試験場の広大な樹林内には様々な動植物が生息・生育しており、これら生態系の把握と保護のため林地開発工事の度に、鳥類・植物・底生動物の調査を実施しています。 また、浦幌の自然環境のすばらしさや自然保全活動の意味を再発見してもらうことを目的に、地元の小学生を対象としたエコスクールを毎年開催しています。

| 日立建機ティエラによる環境保全活動 |

滋賀県にある日立建機ティエラは、琵琶湖を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)であるマザーレイクゴールズ(MLGs)に賛同し、琵琶湖保全のための様々な活動を行っています。役員をはじめ社内の環境責任者向けに、琵琶湖を守り・活かすために重要なことを学ぶ琵琶湖講習の開催、湖や川周辺の清掃や外来種駆除、滋賀県甲賀市が自然共生サイト認定を受けた『みなくち子どもの森』で環境&健康活動などを行っています。

| 「豊富どんぐりの森」里山保全活動 |

千葉県にある多田機工第二工場は、野鳥や四季折々の野花や野草を見ることができる「豊富どんぐりの森」に隣接しています。この森の生態系を守るため、多田機工は2012年から社会貢献フラグシップ活動としてNPO「豊富どんぐりの森」主催の森林保全育成活動に毎年参加し、里山保全活動を行っています。今後も自然や環境を守るために、森を楽しみ、森を育てる里山保全活動を積極的に推進していきます。

| ゴミトラップの設置で地元ジョージア州ニューナンの水路を整備 |

日立建機アメリカは、地域の水路汚染を改善するため、コミュニティベースのプロジェクトに取り組んでいます。地元であるジョージア州ニューナンのダウンタウンにゴミトラップを設置して、河川に入る前にゴミや廃材などの破片を回収するこの取り組みは、日立建機アメリカが重視する環境価値に沿うものです。サステナビリティを大事にしている地元の方々と活動を共に進めることで、連携の強化につながっています。

2025年6月25日、日立建機アメリカのボランティアメンバーは、参加した地元住民グループと共に、非営利団体である「Chattahoochee Riverkeeper」および「Keep Newnan Beautiful」と提携して、排水や流入したゴミが集まる捕獲ポイントとなるCJスミスパークにゴミトラップを設置しました。同社は、社内の募金活動と企業のマッチングを通じて資金を集め、市の職員とChattahoochee Riverkeeperと共にプロジェクトの計画を立て、実施しました。

ゴミトラップは現在も機能しており、ゴミを回収することで汚染を減らし、水生生態系を保護しています。このプロジェクトは地元の住民グループから高い評価を受けており、非営利団体や市民団体との関係を強化し、将来的なコラボレーションへの道を開くきっかけになりました。

| GOBY 環境プロジェクトのスポンサー支援 |

日立建機南部アフリカは、環境保全を推進し、将来的に南アフリカ共和国のコミュニティに社会経済的利益をもたらすための活動を行っている「GOBY環境プロジェクト(Global Organisation for Brighter Youth)」のスポンサーをしています。

ユニセフ南アフリカ、FIFAビーチサッカーワールドワイドファンデーション、日立建機南部アフリカ、ダーバン再生プロジェクト2022が連携し、2019年7月にダーバンニュービーチに作られた海洋汚染問題に立ち向かう意志を表した5mの魚のオブジェに象徴されるGOBY環境プロジェクトは、南アフリカ共和国の家庭に、廃棄物の削減・再利用・リサイクル、ビーチのプラスチック廃棄物撤去の大切さを伝えてきました。

日立建機南部アフリカは本プロジェクトの立ち上げ当初から連携を続けており、これまでに貧しい地域にある127の小学校が本プロジェクトに賛同し(特別支援学校3校を含む)、17,342人の生徒がプロジェクトに参加、176人の教員が体育指導者として研修を受けました。2020年10月と11月に実施したプロジェクトでは、学校から2,891kgにおよぶプラスチック廃棄物を回収しました。

GOBYは、国際連合のグローバルな持続可能な開発目標への取り組みとして、恵まれない子どもたちを対象に、スポーツを通じたコミュニティ開発を優先的に推進していますが、その中で子どもたちにリサイクルの大切さを伝え、再利用されたプラスチックからスポーツ用品をつくるツールの提供なども行っています。

日立建機南部アフリカは、この活動の一員であることを誇りとし、環境保全とコミュニティ発展への貢献を続けていきます。

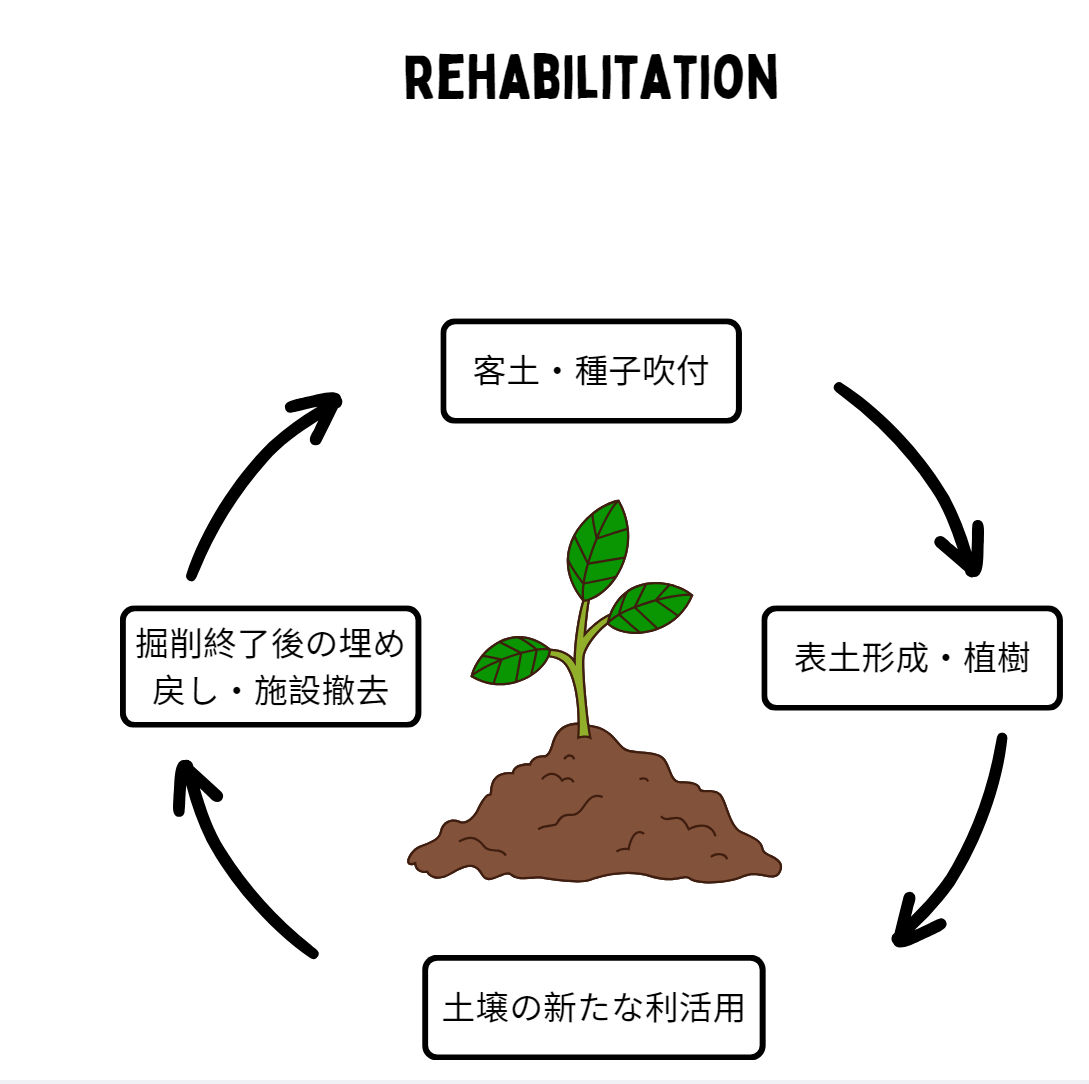

| 鉱山閉山後の土壌の復元 |

鉱山の採掘終了後、環境保全と安定的な跡地利用を可能とするために、土壌の復元(リハビリテーション)が重要な課題です。

鉱山を自立した自然の生態系あるいは将来的な土地利用の安全な遂行が確保された状態に戻すことは重要であり、当社グループのビジネスパートナーは土壌の復元に積極的に取り組んでいます。

これからも、ステークホルダーとの連携の視点を踏まえた生物多様性対応に取り組んでいきます。

:4-3?wid=488&hei=366)

:4-3?wid=488&hei=366)