人権

人権尊重に関する方針

日立建機グループは、「日立建機グループ行動規範」や「日立建機グループ人権方針」を明確化し、人権尊重に対する取り組みを進めています。2014年3月に策定した「日立建機グループ人権方針」では、「国際人権章典*1」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言*2」に記された人権を最低限のものとして理解することに言及しています。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則*3」に基づく人権デュー・ディリジェンス*4にも触れ、従業員への適切な教育の実施、事業活動を行う国や地域の法令の遵守、さらには国際的に認められた人権と各国・地域の国内法との間に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していくことなどについても明確に定めています。「日立建機グループ人権方針」は、執行役会ならびに取締役会の承認を得ています。日立建機グループでは、ビジネスパートナーおよび調達パートナーにもこの人権方針を支持し、人権を尊重するための取り組みを実践することを期待しています。

日立建機グループは、結社の自由および団体交渉権の尊重、同一労働同一賃金、児童労働・強制労働の防止、雇用および職業における差別の禁止、事業活動における差別とハラスメントの禁止を含む人権に関する国際規範を支持・尊重し、人権教育の推進と児童労働・強制労働の防止を重点に取り組んでいます。2015年度には、当時親会社であった日立グループが実施する「人権ワークショップ」に参画しました。これは、人権デュー・ディリジェンスへの取り組みの一環として実施されたもので、米国のNPO法人「Shift」のコンサルティングの下、サプライチェーンにおける人権リスクの評価と優先度付け、リスク軽減のための対策などを確認しました。

また、人権に関する通報制度として、従業員に対しては「内部通報制度」を、社外ステークホルダーに対しては「お客さま窓口」を設置して対応にあたっています。

人権に関する内部通報制度には、コンプライアンスに関する「コンプライアンスホットライン」とハラスメントや差別に関する「ハラスメント相談窓口」があります。日立建機では、労働組合支部ごとに「ハラスメント相談窓口」を設置しています。相談窓口は、会社側は人事部の所属員、労働組合側は労働組合支部の委員が担当しています。申立者が相談したことによって、不利にならないよう十分に配慮して対応にあたっています。申し立てが確認された場合には、是正措置、懲戒処分または法的措置が取られます。

2023年度のハラスメント関係の懲戒処分者は、当社および国内外グループ会社合計で5名でした。懲戒処分事案の実績は、国内外グループ会社からの報告に基づき事業年度ごとに執行役会、取締役会に報告されています。2023年度の実績報告は2024年5月に行われ、了承されました。

*1 国連総会で採択された世界人権宣言と国際人権規約の総称。

*2 組合結成と団体交渉権の実効化、同一労働同一賃金、強制労働の排除、児童労働の実効的な排除、雇用と職業の差別撤廃を含む。

*3 ジョン・ラギー国連事務総長特別代表(当時)による「人権と多国籍企業及びその他の企業の問題に関する報告書」。

*4 事実上の人権への影響を特定して評価・対応し、負の影響に対して防止・軽減、救済の措置を講じて、その効果を継続的に検証・開示すること。

人権デュー・ディリジェンスの取り組み

多様な価値観や考え方を持つ人財が活躍することのできる企業風土を構築するためには、人権への理解を深め、お互いを尊重し合うマインドの醸成が不可欠です。そのため、日立建機グループでは、グローバルで拠点間での人財交流の促進などを積極的に推進しています。

2016 年度は、当時親会社であった日立製作所の人財部門とCSR 部門が中心となって立ち上げた「人権デュー・ディリジェンスワーキンググループ」に参加し、従業員の人権リスクの評価と優先度付け、リスク軽減のための対策について検討しました。ワークショップでは、日立建機(ヨーロッパ)社と日立建機インドネシア社を事例として調査を行い、それぞれの課題やリスク軽減策について議論しました。

差別やハラスメントの問題に関しては、地域の文化的背景にも起因することから、地域ごとの理解促進が必要であり、また、海外グループ会社の事業所や工場では、本社の方針や取り組みが浸透していない場合があるため、従業員一人ひとりへの掘り下げが必要であるということが分かりました。

これらの検討結果を踏まえ、2020年度から、より踏み込んだ対応を行うこととし、グループ共通で優先して取り組むべきリスクとして定めた「強制労働・移民労働」について、優先リスク調査票(30問)※を利用して、労働・安全衛生・苦情処理メカニズムを主とした状況の評価を開始しました。

これまで国内外工場・グループ会社計63拠点への調査を行った結果、一定レベル以下の評価項目があった計15拠点において、対策の取り組みを実施しています。

2022年度以降実施している調達パートナー618社へのアンケートで得られた調査票の質問30問への回答のうち、一定レベル以下の水準にある回答項目の割合7.2%に対して改善依頼を行い、そのうち75.8%の改善を確認、残りの24.2%についても今後引き続き改善確認を行う予定です。

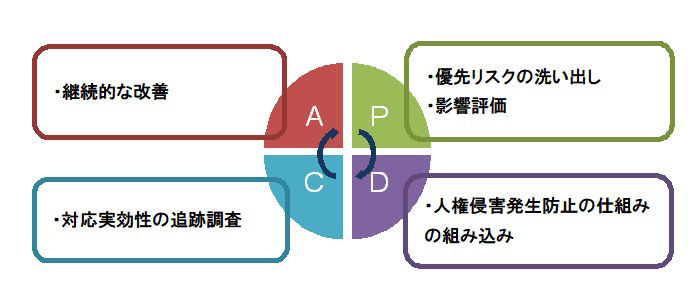

なお、人権デュー・ディリジエンスの推進体制として、2021年5月に、社長を推進責任者とする「日立建機 人権デュー・ディリジェンス推進会議」を設置し、昨年度までに計6回会議を開催し、同会議を通じた人権デュー・ディリジェンスのPDCAサイクルの循環を図っています。同会議では、従業員や調達パートナーへのリスク評価結果の報告のみならず、一定レベル以下であった項目については、対策の検討・実施・進捗状況についても確認し、報告しています。

※評価項目の一例:各国の法規制で記載すべきと定められた主要な雇用条件(仕事の内容、労働契約の期間、就業場所、従事すべき業務、勤務時間、賃金、賃金からの控除、懲戒規程等を含む)を契約文書で合意していますか?

人権教育・研修

日立建機グループでは、従業員一人ひとりの人権意識向上を目的として、新入社員研修、新任課長研修などの階層別研修の中で、人権に関する教育を継続的に実施しています。

2021~2023年度人権研修の実績

| 合計 | うち課長以上 | うち一般社員 | |

| 日立建機 | 4,284 | 801 | 3,483 |

| グループ会社 | 4,240 | 741 | 3,499 |

| 総計 | 8,524 | 1,542 | 6,982 |

ハラスメント対策の通信教育講座の設置

日立建機では2021 年度から、通信教育講座の1つとして、パワハラ防止の対応を目的とした「パワハラ、セクハラ、マタハラを防ぐ!ハラスメント総合対策コース」を設けています。通信教育修了者への補助金の支給率は通常60%ですが、この講座は“社会の取り組みへの対応”として100%としています。

児童労働・強制労働の防止

日立建機グループでは、「日立建機グループ行動規範 3. 人権の尊重」において、就業基準の最低年齢に満たない児童に対する児童労働や従業員の意に反した不当な労働はさせないことを宣言しています。日立建機における外国人技能実習生に対しては、監理団体による監査状況の確認などを実施し、「外国人技能実習制度」の適切な運用を図っています。

調達活動においては、雇用と職業に関する不当な差別の撤廃や、児童労働・強制労働の排除などを含めた人権尊重に留意した調達活動を行うことに言及しています。

調達パートナーに対しては、「日立建機グループサステナブル調達ガイドライン」の中で、強制労働の廃止、非人道的な扱いの禁止、児童労働の禁止、差別の禁止、適切な賃金、労働時間の管理、従業員の団体権の尊重などの項目を示し、これらを遵守することを要請しています。また、「日立建機グループ紛争鉱物関連方針」に基づき、紛争鉱物不使用についての調達パートナーとの対話を継続していきます。

奴隷制度と人身売買に関する声明について

日立建機グループは「日立建機グループ人権方針」に基づき、英国現代奴隷法(2015年)、オーストラリア現代奴隷法(2018年)など、奴隷制度と人身売買に関しての声明を広く発信しています。