- GHG排出削減

- 資源循環

- 生物多様性

環境価値創造に向けた3つのめざす社会

GHG排出削減について

日立建機グループは、「気候変動に挑む製品・技術開発」をマテリアリティの一つとしています。2050年までにバリューチェーン全体を通じての温室効果ガスの実質排出量ゼロをめざし、このゴールに向けて製品開発および生産工程の両面でロードマップを 策定し、CO2排出量の削減に取り組んでいます。

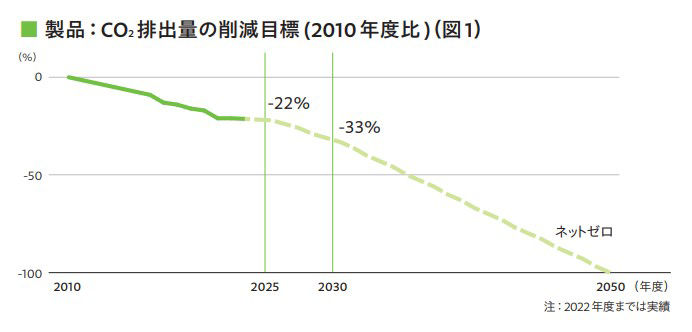

製品においては、CO2排出量の削減に貢献する環境配慮製品をお客さまや 社会に提供するための指標として、CO2排出量を2010年度を基準年とし2025年度に 22%削減、2030年度に33%削減する目標を設定し、推進しています(図1)。 この目標達成に向け、コンパクトからマイニングの超大型機まで全製品レンジ の開発を進め、燃費低減に加えて電動化建機の早期市場投入、水素燃料製品 の技術面での見極め、さらにはお客さまの使用段階でのCO2排出量の削減を実現するソリューションの提供を進めています(図2)。

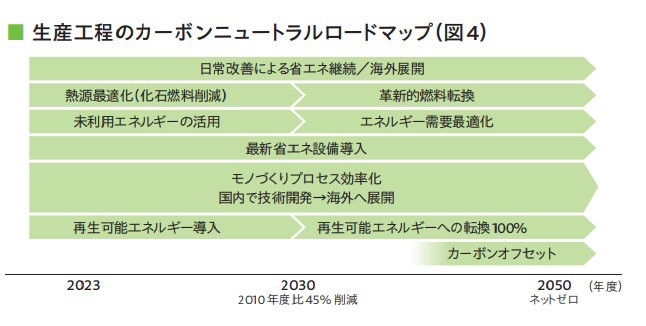

また、生産工程においては、CO2排出量を2010年度を基準年とし2025年度に40%削 減、2030年度に45%削減する目標を設定し、推進しています(図3)。CO2排出 量の削減手段には省エネ、再生可能エネルギーへの転換 (設備投資による自家 発電、再生可能エネルギー電力導入)、電化、燃料転換等があります(図4)。

こうしたサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル実現に向けた取り 組みは、2023年度から日本国内で本格稼働する「GXリーグ※1 」の考えに合致 するものであり、日立建機は2023年5月に「GXリーグ」へ参画しました。これ により当社の取り組みを促進するとともに、参画企業や団体と協働し、経済社 会システム全体の変革に貢献していきます。

※1 GX(グリーントランスフォーメーション)リーグ:経済産業省主導で立ち上げられた、2050年カー ボンニュートラルに向けて「産・学・官・金」が連携し、経済社会システム全体の変革に取り組 む協働の場。

電動化へ向けての取り組み

マイニングダンプトラックの電動化

⼤⼿鉱⼭各社のお客さまは、 2050年までのネット・ゼロ・エミッションの実現を⽬標に掲げており、なかでも台数の多いダンプトラックのゼロエミッション化の要望が⾼く、その要望に応えるため、当社はスイスABB 社と連携してフル電動化に取り組み、鉱山現場全体のネット・ゼロ・エミッションをめざしています。当社が既に持っている電動走行可能なトロリー式ダンプトラックのエンジンをバッテリーに置き換えることで、トロリー給電とバッテリー給電を併用してフル電動化を実現します。当社のリジッドダンプトラック「EH3500AC-3」をフル電動駆動にした場合、1⽇ 20時間稼働で 6.8トンのCO2排出量の削減につながります。

生産工程でのGHG排出削減

省エネルギー、再生可能エネルギーへの転換(設備投資による自家発電、再生可能エネルギー電力導入)、電化、燃料転換などの面で CO2排出量の削減を推進しています。

省エネルギー設備投資をさらに後押しし、2030年度までに生産でのCO2排出量(Scope1&2)を2010年度比で45%削減するために、2019年度から、投資判断で炭素価格を考慮するインターナルカーボンプライシング(ICP)制度を導入しています。開始当初5,000円で設定していたICPは、CO2排出量の少ない設備の重要性の高まりや将来の炭素価格の導入に備えて、2021年には1tあたり14,000円まで引き上げました。エネルギー見える化システムや太陽光発電システムを導入することで、省エネルギーおよび脱炭素へ投資し、2023年度は33%削減することができました。

また、日立建機グループでは環境パフォーマンスの継続的改善を行うため、当社独自の環境負荷見える化集計システムを構築し、月単位で管理を行っています。 茨城県内5工場では、日立製作所の先進的なIoT技術を活用した統合エネルギー・設備マネジメントサービスを導入し、電力消費量や待機電力量などの見える化したデータに基づき、生産設備の省エネルギー、事務所内の節電施策などに取り組み、電力のピークカットや待機電力削減などを実施してきました。こうした取り組みが評価され一般財団法人省エネルギーセンター主催の平成30年度「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。

2021年4月からは、日立建機エネルギー管理システムを導入し、引き続き生産工場でのエネルギーの削減に取り組んでいます。

今後の取り組み

電動化建機は、現状で電動コンポーネントがまだまだ高価であり、お客さまの望む価格に近づくには高いハードルがある一方で、市場の急速な立ち上がりに備えたラインアップの 拡充も求められています。今後、自動車やトラックの電動化に伴ってコスト競争力の高い電動コンポーネントの技術が実現すれば、ミニから超大型までの油圧ショベルやホイール ローダなど幅広いレンジで電動化製品の提供が可能になり、当社グループの強みも存分に発揮できると考えられます。 製造工場では太陽光発電の導入、電力の見える化システムやコージェネレーションシステムなど省エネにつながる設備の導入、などの施策で、製造プロセスにおける効率化を図り、CO2削減を進めていきます。

イニシアティブへの参加

日立建機は、(社)日本建設機械工業会(以下、「建機工」)の正会員として建機工が提唱する 建設機械業界の「低炭素社会実行計画」を達成するため、技術製造委員会の省エネ技術部会および製造省エネ対策部会に参加して、気候変動に関する施策提案・意見交換を行っています。また建機工の「低炭素社会実行計画」の方針に従い、気候変動対策に取り組んでいます。

環境価値創造に向けた3つのめざす社会

資源循環について

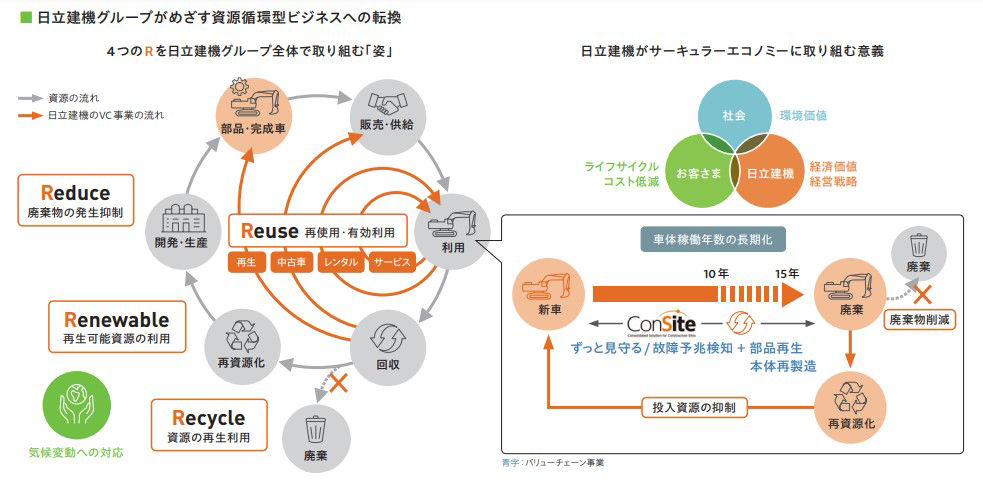

日立建機グループは、サーキュラーエコノミーに貢献するバリューチェーン事業を通じて資源循環型ビジネスへの転換をめざしています。

「資源循環型ビジネスへの転換」は、日立建機グループのマテリアリティとなっています。資源を採掘し、利用しては廃棄する、持続可能性のないビジネスモデルはいずれ限界を迎えます。

日立建機グループは、再生・中古車・レンタル・サービスといったバリューチェーン事業を通じて、廃棄量をさまざまな角度から減らす4つのR(Reduce・ Reuse・Recycle・Renewable)の活動を、グループ全体で取り組んでいます。

製品の利用過程においては、新車がお客さまの手に渡り、利用されて、その役目を終えるまでの「 製品ライフサイクル 」を1.5倍にすることをめざして、バリューチェーン事業を拡大し、顧客価値の最大化と資源消費の最小化を両立していきます。 具体的には、当社の強みである「ConSite」や部品再生、本体再製造を活用することで、車体稼働年数を10年から15年に長期化することをめざします。このことにより、廃棄物の削減、投入資源の抑制を実現し、最終的にはCO2排出量の削減にも貢献します。

水資源については、事業活動に伴う水使用量 (淡水も含む)の削減、水の循環利用により、有効活用を図っています。水使用量は、ロボット化や塗装条件などの最適化を図ることで削減を進めています。水の循環利用については、塗装設備の使用水の長寿命化や循環水の利用拡大などにより節水を推進しています。

資源循環を実現する日立建機の製品とサービス

部品再生事業

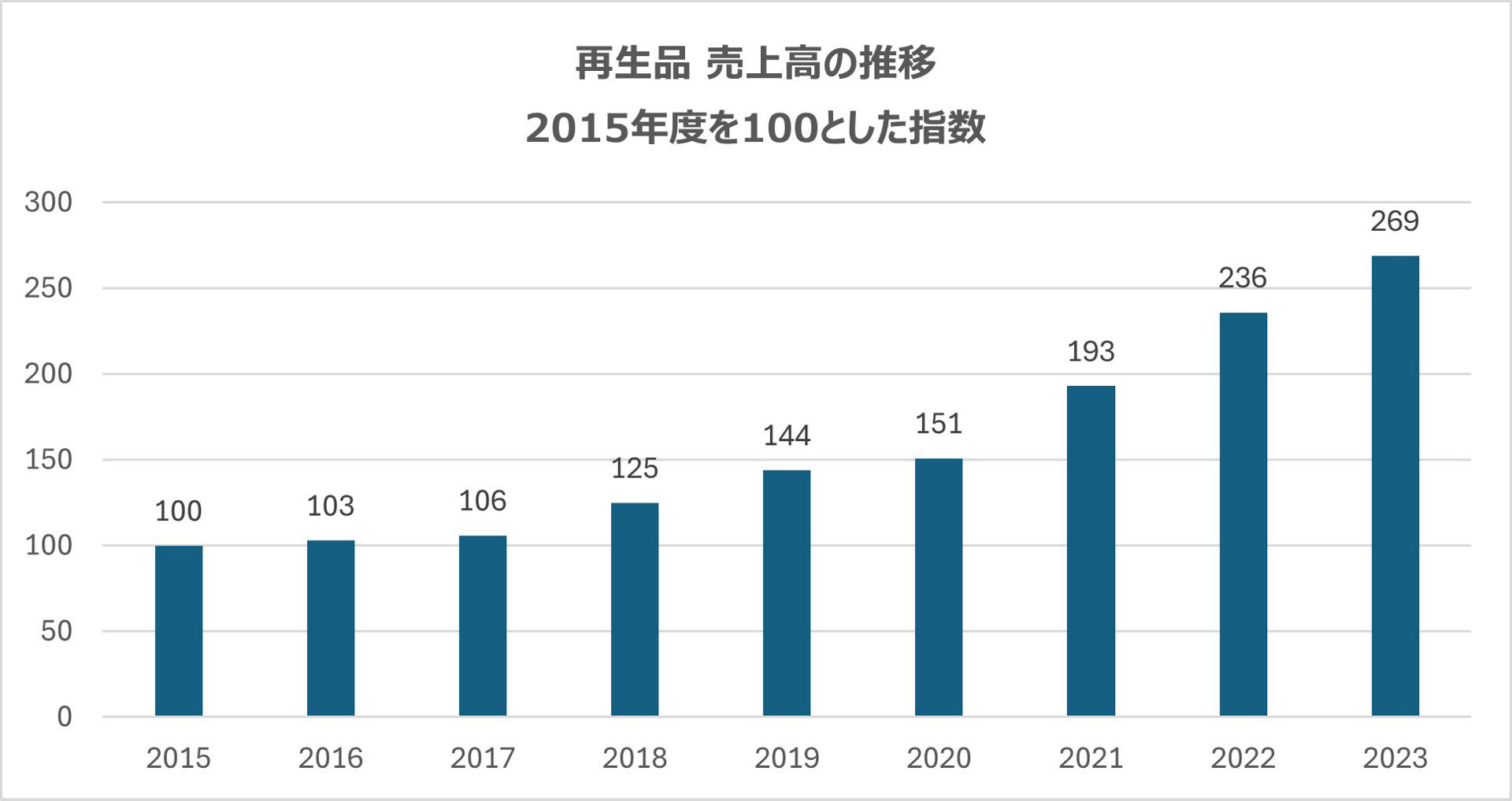

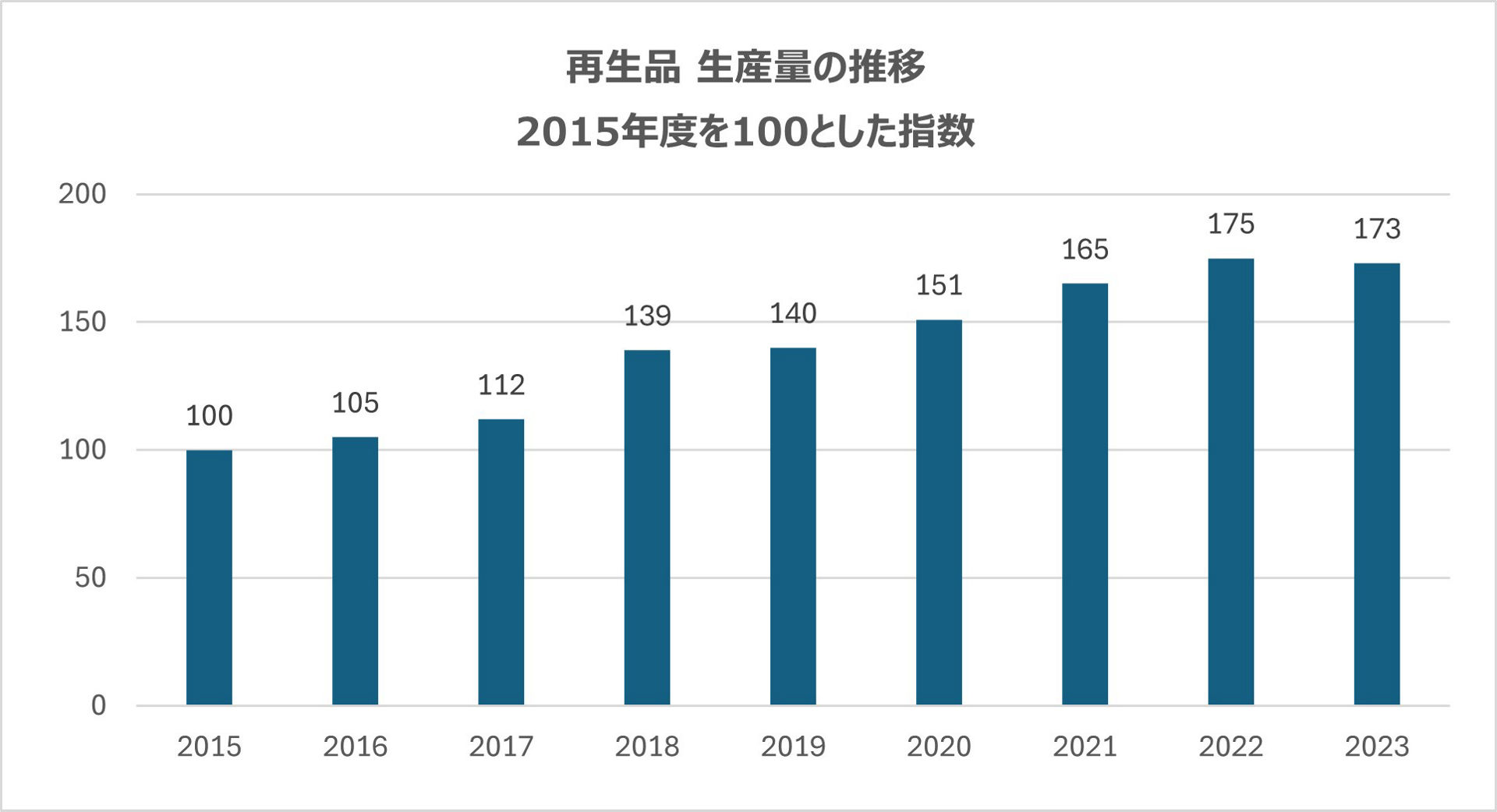

建設機械は、さまざまな環境下で長時間稼働するため、部品交換や修理に掛かる時間はお客さまの現場の生産性を大きく左右します。 日立建機は、1998年より油圧ポンプや油圧シリンダ、走行装置などの部品を再生する事業をグローバルで展開しています。

お客さまから回収した部品を 分解、整備、検査を行い、必要に応じて消耗品を交換するなどして、新品と同等の機能と性能を保証する再生部品を造っています。高度な再生技術によって、部品の寿命を長くすることで、資源の投入量を抑制することができます。また、これまで蓄積したノウハウを活かし、廃棄対象の機体を新車同等にまで再生、これを中古車として販売することで新 品材の使用削減を図り、新たな資源循環型ビジネスモデルに貢献していきます。日立建機ザンビアでは、超大型油圧ショベル(EX1200)を新車同様に再生するだけでなく、製品のマイナーチェンジまでを反映させた、価値の高い製品として再生させる取り組みも行っています。

再生品生産量:生産した再生品の部品ユニット数

レンタル・中古車事業

日立建機が認定するレンタル機「PREMIUM RENTAL」 の使用期間中に、「ConSite」を通じて高度なメンテナンスを行うことで、機械が稼働する寿命を延ばし、その機械をメーカー保証付きの良質な中古車「PREMIUM USED」として新興国へ流通させることで、廃棄される機械数の低減に寄与しています。

部品・サービス事業

「ConSite」のメニューを通じて、IoT を活用した適切なメンテナンスにより機械の長寿命化に取り組んでいます。同時に機械稼働を一台ごとにモニタリングし、作業改善提案を通じて燃料消費量低減への 提案を行い、CO2削減にも貢献しています。

製品のレトロフィット対応

日立建機では、納入した機械に、システムや機器を追加することで、機械の性能を向上させることができる製品開発に努め、お客さまのライフサイクルコスト低減と省資源に貢献しています。

例えば、リジッドダンプトラックEH AC-3シリーズは、現在開発中の鉱山用ダンプトラック自律走行システム(AHS)に必要なシステムを追加搭載することで、鉱山運営の自動化に欠かせない「AHS仕様機」としてレトロフィットすることが可能です。 また、ICT施工ソリューションの中核を担う、ICT油圧ショベル ZX200X-6は、2D(2次元)仕様機をご使用の場合でも、3D(3次元)機能専用機器を追加装備することで、人工衛星からの測位データを活用する3D仕様へのアップグレードが容易にできます。

水リスクへの対応

水は大切な資源であり、地域によって使える水量や水質が異なります。日立建機グループでは事業活動の中で水ストレスレベルの高い地域を特定するために、世界資源研究所(WRI)が発表したAQUEDUCT(アキダクト)と世界自然保護基金(WWF)のWater Risk Filterツール、およびローカルデータを用いて、国内外の主要生産拠点の水ストレスレベルを定量化、水ストレスの高い地域を特定しました。 21拠点中、インドネシアと中国にある2拠点が、水ストレスの高い地域となっています。

水資源有効活用への取り組み

今後の取り組み

資源循環については、グローバルでの再生事業の拡充・発展のため、土浦工場(茨城県土浦市)および常陸那珂工場(茨城県ひたちなか市)に分散していた再生工場を、2024年度から播州工場(兵庫県加古郡)に集約・統合し、部品再生および車体再製造事業の拡大と効率化を図ることとしました。この再生事業の集約により、現在2つの工場にある再生工場の施設・スペースを利活用し、新車・コンポーネントのさらなる生産能力増強を実現します。

水資源については、水の使用量削減と循環利用をさらに推進するため、埋設配管の地上化による漏水対策、処理水の再利用による循環再利用率向上などを行っていきます。

環境価値創造に向けた3つのめざす社会

基本的な考え方

生物多様性への対応は気候変動問題と密接に関連する取り組み課題と位置づけられ、政府や投資家などから企業への対応要請が強まっています。

その一方で、日立建機グループの事業現場においては、生物多様性に配慮した取り組みを既に実践していますが、このような取り組みを社内外に積極的に発信し、生物多様性取り組みのさらなる推進につなげていくことが、重要だと考えています。

日立建機グループはこうした状況を踏まえ、日立建機グループの生物多様性対応の拠り所とする「生物多様性方針」を2024年6月に策定しました。今後、本方針のもとに生物多様性対応を進めていきます。

日立建機グループ生物多様性方針

1.コミットメント

・日立建機グループが掲げるビジョン「豊かな大地、豊かな街を未来へ 安全で持続可能な社会の実現に貢献します」は、社会との共生を基盤とする私たちの姿を示すものです。このビジョンを踏まえ、当社グループの事業活動が生物多様性の恩恵に依存していることや、生態系に影響を及ぼす可能性があることを認識し、自然環境に配慮した製品開発や再生事業をはじめとしたサーキュラーエコノミーの推進などを通じて、自然共生社会の実現をめざします。

2.国際的な条約に基づく各国法令の遵守

・生物多様性条約などの生物多様性に関する国際的な条約に基づく、森林の不法伐採禁止を含む各国の関連法令を遵守し、事業活動地域における生物多様性保全に努めます。

3.事業を通じた生物多様性への対応

・設計・開発から生産・物流に至るバリューチェーン上において環境負荷低減に努め、サーキュラーエコノミーの推進およびネイチャーポジティブ実現をめざします。

・製品寿命の長期化や「4つのR※1」視点に基づく部品再生事業などに積極的に取り組むことで、廃棄物の削減や新たな投入資源の抑制に努め、生態系への影響低減をめざします。

・ICT施工ソリューションの開発・提供に積極的に取り組むことで、生産性向上・工期短縮を実現し、温室効果ガスの低減や持続可能な林業経営などに貢献します。

4.事業と生物多様性との関わりの把握、影響の低減

・生物多様性の損失を防ぐこと(ノーネットロス)を目標に、生物多様性保全のための優先地域を選定し、事業から生じる生物多様性を含めた自然への影響と依存関係、リスク・機会を評価し、適切な対応を進めていきます。加えて、2050年までにネットポジティブインパクト(生物多様性の代償措置による効果が生物多様性の損失を上回ること)の創出をめざすとともに、植林などの森林再生に取り組むことで生態系に悪影響を及ぼす森林破壊の防止に努めます。

・生物多様性観点における優先地域で事業を行う場合は、負の影響を回避・低減・最小化した上で、それでも残る影響に対し代償措置を講じる優先順位(ミティゲーションヒエラルキー※2)の考え方を取り入れ、目標および指標を管理していきます。

5.ステークホルダーとのエンゲージメントおよび情報開示

・グループ従業員、調達パートナー、地域社会、NGOなどとの連携・対話を行い、生物多様性保全に関する取り組みの実効性を高めます。・本方針に基づく取り組みについて、積極的な情報開示を行います。

6.適用範囲と所管

・本方針は、当社グループに加えて調達パートナーやビジネスパートナーにも賛同をお願いしながら進めます。

・本方針の策定、変更については、取締役会で報告・承認します。

※1:4 つの R:Reduce, Reuse, Recycle, Renewable

※2:ミティゲーションヒエラルキー:長期的な展望のもと、自然への悪影響を最小限に抑えるための枠組み。まず影響を回避し、不可能な場合は自然への影響を低減するよう組織を導き、最後に悪影響を受けた地域や生態系を回復させる責任を果たすよう導く考え方

生物多様性への対応

日立建機グループは、「自然共生社会」をめざし、生態系の保全活動を環境保全行動指針に定めています。

企業は、大気、水、土壌といった自然から受ける恵みに依存しています。これらの恵みは生物多様性によって支えられていますが、その損失を食い止めて 維持・回復するために、日立建機グループでは「事業」と「自然保護に関する社会貢献活動」の両面から、生態系の保全に貢献できると考えています。

生物多様性は4つの危機に直面しています。日立建機グループではこれらの危機に対応するため、製品や従業員参加による支援を行っています。

第1の危機

(人間活動や開発による危機)

開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少

第2の危機

(自然に対する働きかけの縮小による危機)

里地里山などの手入れ不足による自然の質の低下

第3の危機

(人間により持ち込まれたものによる危機)

外来種などの持ち込みによる生態系のかく乱

第4の危機

(地球環境の変化による危機)

地球温暖化による危機

※ 生物多様性センターHPの「生物多様性に迫る危機」より一部引用

試験場での自然環境保全

北海道にある日立建機 浦幌試験場は1992年に設立して以来、地域特有のミズナラ林、湿生広葉樹林などの緑と自然を残しつつ、お客様に安心・安全で高品質の製品を提供するための重要な役割を担ってきました。試験場では、長期計画に基づいた森林保全活動を行っています。 事業活動を行う上で、敷地内の生態系へ与える影響を最小限に抑えるために自然環境調査を実施しています。浦幌試験場の広大な樹林内には様々な動植物が生息・生育しており、これら生態系の把握と保護のため林地開発工事の度に、鳥類・植物・底生動物の調査を実施しています。 また、浦幌の自然環境のすばらしさや自然保全活動の意味を再発見してもらうことを目的に、地元の小学生を対象としたエコスクールを毎年開催しています。

琵琶湖の保全

滋賀県にある日立建機ティエラは、琵琶湖を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)であるマザーレイクゴールズ(MLGs)に賛同し、琵琶湖保全のための様々な活動を行っています。役員をはじめ社内の環境責任者向けに、琵琶湖を守り・活かすために重要なことを学ぶ琵琶湖講習の開催、湖や川周辺の清掃や外来種駆除、田んぼのオーナーとしての活動などを行っています。

ホルチン砂漠の緑化活動

日立建機(上海)有限公司は2005年からホルチン砂漠緑化活動を実施しています。過放牧等の原因で破壊され砂漠化してしまった生息地の回復、衰弱な生態系の保護をめざし、10年間続けてきた結果、中国内蒙古自治区のホルチン砂漠内で「日立建機の森」と称した10万㎡の砂漠地帯を植林、緑化に大きく貢献しました。2015年に新たに始まった次の10カ年計画では、パートナーであるディーラー26社も新たに加わり、13万㎡の砂漠地帯への植林を進めています。緑化活動は生産拠点から離れた場所にあり、その拠点ではなく、内モンゴル地域周辺の環境にポジティブな影響を与えています。

砂漠地帯へ植林した樹木を不当な伐採や野生動物から守ることで、大きく育てることに成功しています。緑化が進んだことで風塵被害を抑え、環境への改善につなげました。また、植林した木々の世話を付近の村の人たちに依頼することで、継続的な雇用を生み出すことにも貢献しています。

鉱山閉鎖後の土壌の復元

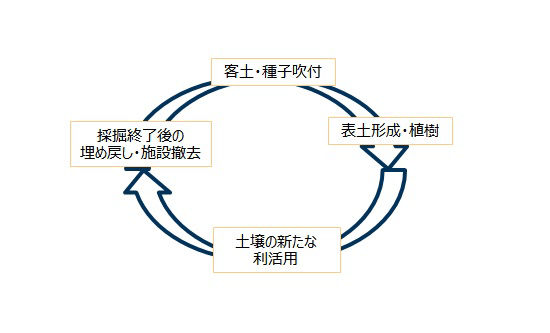

鉱山の採掘終了後、環境保全と安定的な跡地利用を可能とするために、土壌の復元(リハビリテーション)が重要な課題です。

鉱山を自立した自然の生態系あるいは将来的な土地利用の安全な遂行が確保された状態に戻すことは重要であり、当社グループのビジネスパートナーは土壌の復元に積極的に取り組んでいます。

これからも、ステークホルダーとの連携の視点を踏まえた生物多様性対応に取り組んでいきます。